1976年桂林氮肥厂锅炉工刘涛在工作

“这张照片是1976年在造气车间的煤气发生炉前拍的,那一年我刚好21岁。”原桂林氮肥厂锅炉工刘涛回忆的时候,往事依然历历在目。

1972年11月,广西师范大学附属中学高中毕业的刘涛被分配进了工厂——瓦窑南边的桂林氮肥厂,开始了他6年的工人生活。

刚进厂,刘涛到新工人接待处交报到通知书,填写表格,领了半个月饭菜票和工资。学徒工每月19元,每个月发饭菜票及4元多现金,用来买牙膏肥皂理发等。

新工人上岗前,厂里组织培训。刘涛回忆那时候学到11点半,食堂里的饭菜香味飘来,一个个饥肠辘辘。课没上完,下班早的人们纷纷涌进食堂买饭,这课就没法听下去了。

一个月之后正式分配工种,当年的刘涛身高体壮,被分到了造气车间锅炉房当一名锅炉工。天天与煤打交道,成了地地道道的煤黑子。

投煤是个技术活,动作慢了力量不够,投的煤不能飞进炉膛里,动作快了容易失去准头,煤全撒在炉口外。尽管累得腰酸背痛,刘涛不服输拼命干,很快就适应了铲煤的活儿。

刘涛说锅炉工一边烧锅炉,一边还要观察锅炉的蒸汽压力表。透过一块有厚玻璃的液位计看水位高度,水不能太多也不能少,每天劳作汗水都湿透了工作服。

在锅炉车间劳动,熊熊炉火炙烤着挥汗如雨的每一个锅炉工人,没有人叫苦叫累。每一个人都全力以赴,就是为了让成品仓库化肥堆积如山,装上一辆又一辆大货车开赴农村支援农业生产,夺取农业大丰收。

随着时代变迁,成立于1966年的桂林氮肥厂,于1984年改建为桂林市毛纺厂,从此翻开了新的篇章。在翻阅刘涛提供的图片资料后,不禁感慨历史的长河把支流定格在了曾经的桂林氮肥厂,那些年他们走过的是岁月,留下的是难忘的回忆。

1984年桂林氮肥厂拆除改建毛纺厂,上级领导前来视察。

氮肥厂脱硫塔拆卸前,领导及部分工人在塔前合影。

拆卸中的氮肥厂最高设备,图为合成车间脱硫塔。

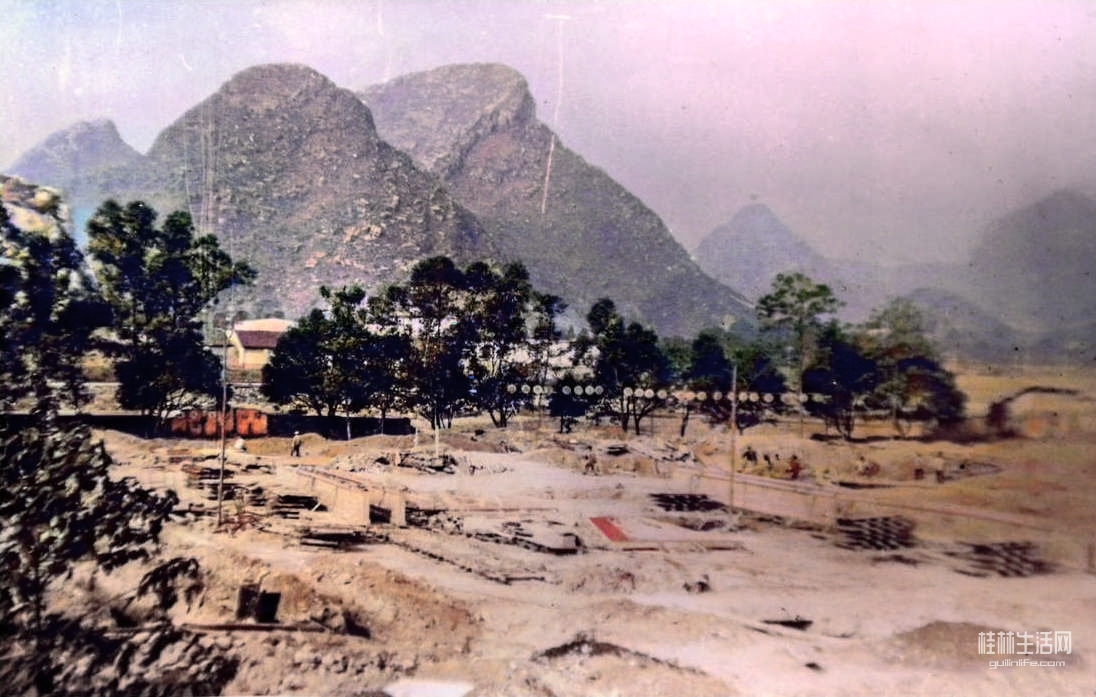

氮肥厂拆卸后的情景,随后毛纺厂精纺工程破土动工。

(感谢刘涛老师的资料提供和支持,转载请注明出处。)