1965年“三线建设”时期,为解决广西缺医少药问题并适应备战需要,国家决定在桂林建大输液车间和抗菌素车间,这就是桂林第二制药厂(以下简称二药厂),厂址选在桂林市七星区七里亭的长山脚下。

当时建设条件十分艰苦,工人们靠人力肩挑背扛,每天天不亮就从三里店出发,步行五公里到荒谷里施工,直到傍晚才返回三里店的驻地休息。后来,南宁制药厂、华北制药厂、上海第三制药厂的技术骨干和工人陆续调来,成为二药厂的主要力量。

最初,二药厂计划生产西林瓶装青霉素,却因国际环境变化,胶塞无法进口。于是,工人们自己动手制造卡口瓶青霉素分装设备,像卡口瓶封口机、插管机、刮粉机、洗瓶机等。此后,二药厂发展越来越好,除了青霉素系列产品,大输液、小水针等产品也陆续投产,成为广西响当当的制药厂。

上世纪70年代,二药厂接到国家“523”办公室的任务,负责研制生产注射剂用青蒿琥酯。当时,虽然青蒿素已被发现有抗疟效果,但水溶性差,无法制成针剂抢救重症疟疾患者。那时候,桂林参与“523”项目的还有制药厂和芳香厂,这三家单位分工合作,在各自的领域上做出了成绩。

芳香厂从青蒿草中提取生产青蒿素,制药厂接着进行二次研发,做出了水溶性更好、治疟效果更佳的青蒿琥酯,二药厂则负责青蒿琥酯加工成注射剂。这一番合作,不仅体现了桂林抗疟团队的凝聚力,也为我国抗疟事业立下了大功。

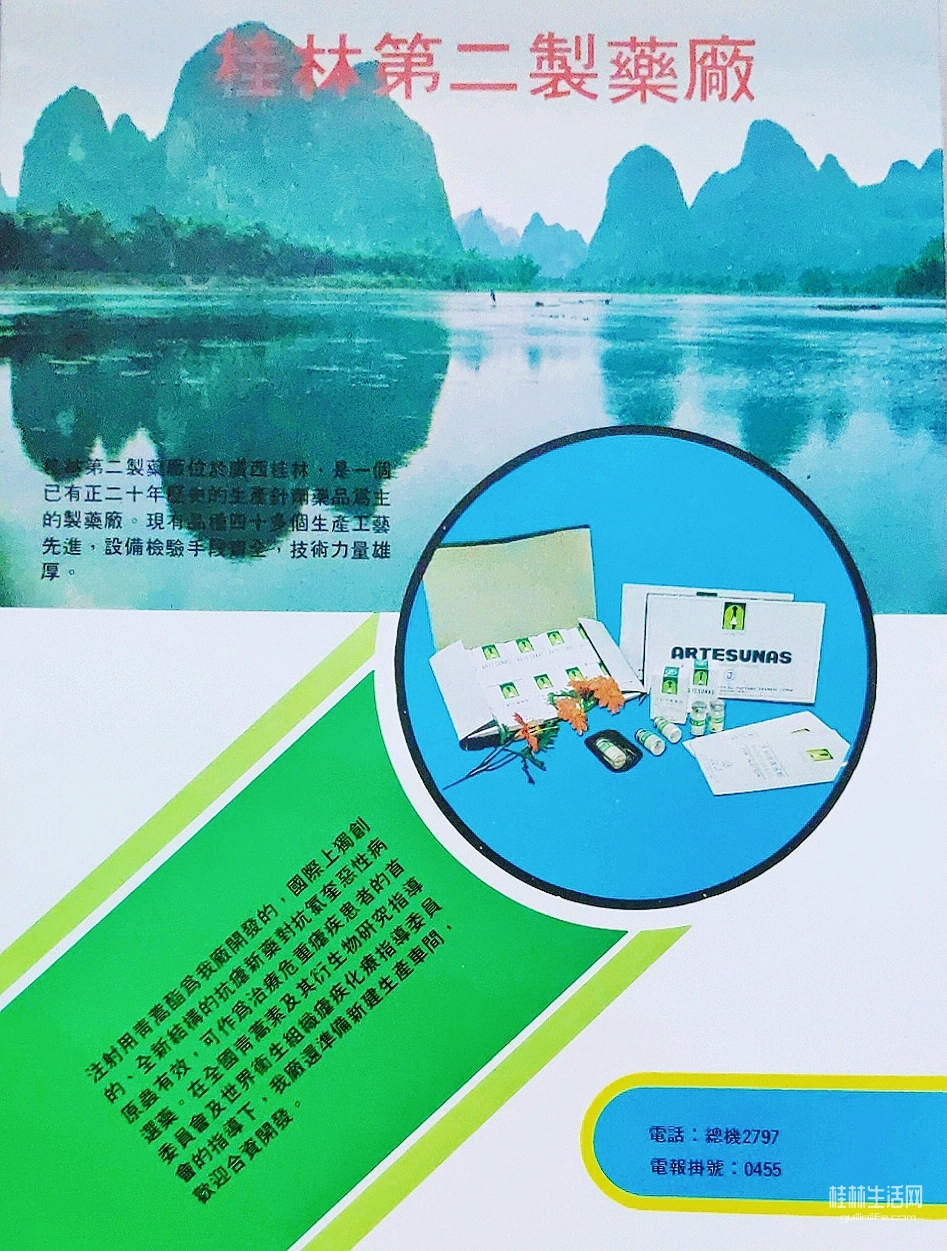

上世纪80年代,注射用青蒿琥酯成为二药厂的核心产品之一。产品不仅斩获国家新药证书、技术开发优秀成果奖,还荣获广西工业新产品百花奖。1990年,二药厂的注射用青蒿琥酯曾作为国礼,随国家领导人出访时馈赠国际友人,在外交场合展现了中国医药科技的力量。

后来,随着时代发展和市场变化,到2001年,桂林制药厂改制为桂林南药股份有限公司,同年兼并了二药厂。回头看二药厂这一路走来,从建厂到发展,再到后来被兼并,这一路不仅见证了时代的更迭,它曾经的辉煌和贡献仍被历史所铭记。