- 积分

- 2179

- 魅力

- 1

- 金币

- 116

- 注册时间

- 2020-12-29

|

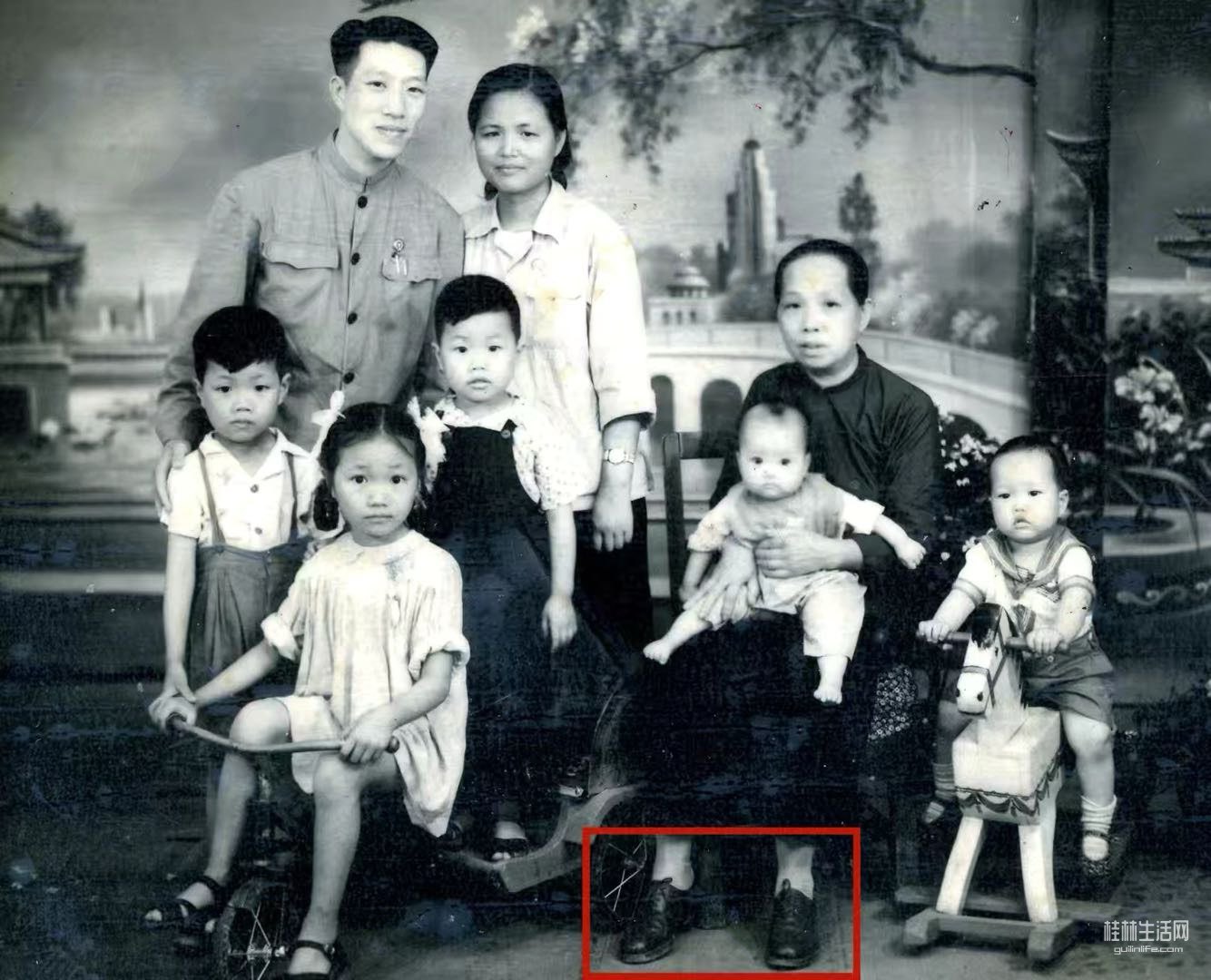

照片说明:这是1957年奶奶到北京把我接回来和她的排2.5.6.7的女儿到相馆留下的合影。后排三个正在上高中、大学。前排二嬢在省立桂林高级护士助产学校毕业在柳州工人医院工作。 我曾经在2024年写过《老照片 闲说往事》,讲,听奶奶讲的以前去龙珠路李公馆耍过的事情。这回我要直接点明照片中疑似“李xiu文”的人到过我屋里,也请教了专业人士,虽不明确肯定也不否定,一句“比较像”,我算解了半个疑。这是我2018年动手写的《大嫂》没完稿,参合在一起形成这篇《东江五通街的大嫂----我们奶》 “大嫂”,是桂林东江路五通街的那一节街熟悉秦家屋里的人对我奶奶的最为亲切最为尊崇的称呼。秦家在街上是百年老户,我爷爷排行老大,奶奶就成了弟妹们的“大嫂”。爷爷的娘和奶奶是紧邻五通街尾的福隆园人家的女,所以老表们又特别多。早晨奶奶出门去买菜或卖菜走过那一条街,不断地有人招呼“大嫂”、“表嫂”、“表伯娘”,亲切声悦耳。奶奶总是频频点头微笑应答。这是1966年前平和安静的年代。以后那几年,招呼声还有,只是走近细声细气的招呼一下,没得以前那么高声了。

照片说明:1971年卧床的奶奶的精神状态。 奶奶生于二十世纪元年,至今125岁。71岁那年半身不遂,两年后实在熬不过去,驾鹤归仙,到了没有屈辱没有纷争的快活世界。奶奶临终前几个月我请假回来服侍她,给她喂食喂水、倒屎倒尿,换洗衣服,尽了长孙的孝道,我内心安然,没有遗憾。唯一的遗憾是没有挣到钱买条把“中华”好烟给她抽,买块插有蜡烛的蛋糕给她过生日,没有塞几百块钱票子给她老人家零用,更没有机会带奶奶出去走走,旅游一盘,观光世界。也有过!插队第二年八月十五前,背起一挑一口袋的花生,一口袋的二禾米回去,奶奶乐歪了嘴,逢人就讲,我那大孙子有出息了,懂得巴家了,拿回来这恩多的新米。花生,是他们爷爷盖了喜欢的零碎,送酒没得谈的好东西。奶奶嫁到秦家,爷爷才刚读完书,四处教书挣光洋攒钱。时年奶奶二十一,比爷爷大半岁结的婚。二十年间奶奶生了14个,喔嚯,街坊人和我讲,“你们奶这一世肚子连没空闲过”。带到的9个子女,盘他们上学读书,个个就蛮争气有出息。大都受了高等教育。有教师、工程师、医师,都在国家拿薪水。他们个个月都有汇票寄到东江路241号,少则10元多则20块。总是奶奶把汇票和图章塞进胳肢窝底下的、斜口衣襟内的、点点大的布口袋里。叮叮diangdiang的走路到解放桥头的自由路邮局去取钱。秦家屋里是那一条街最为羡慕的人家,荣华富贵光宗耀祖。这仅仅指的是1957-1966十年间的事。奶奶裹过小脚,我见过那五个脚指么摞起拢到一起样子,看着就有点leng,起鸡痱子还有点稀奇。但她走起路的样子又蛮稳当 。她45岁当了外婆,51岁有了我这个长孙。

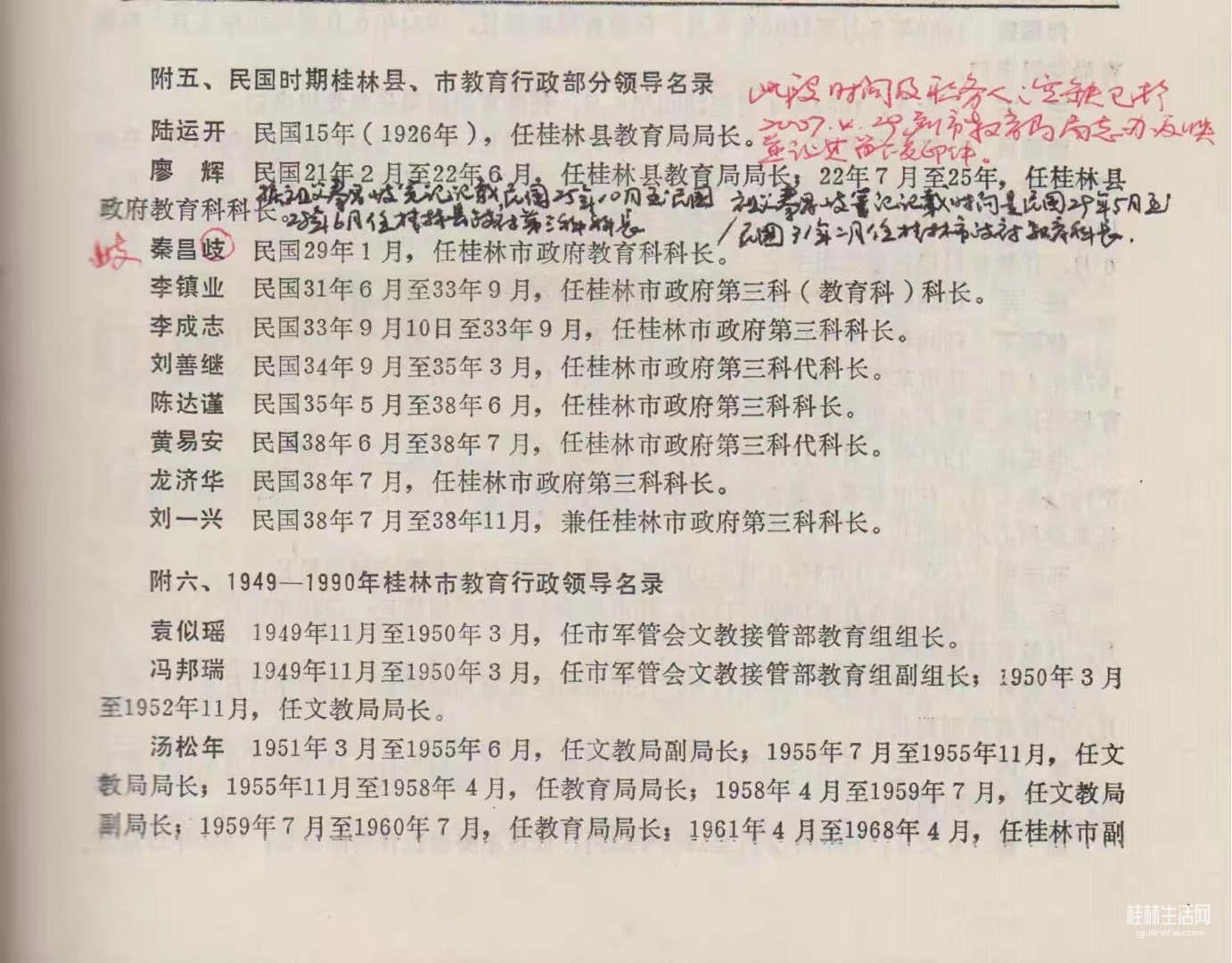

照片说明:东江路241号旧宅基地上建起的秦家大院。屋前后及右侧可种瓜果菜蔬的面积有一个篮球场大小。背后是100米距离的漓江河边。搭帮当年的ZF没把我们这片地收归国有。那些同到一条街的没挨烧毁的房屋大院一律塞进了贫苦人家,自己挨挤得好憋气。 我6岁从北京回来就跟着57岁的爷爷奶奶在花桥街自由路5号、第二年又五通街东江路241号生活读书,直到17岁暂时离开去了阳朔插队当农民,在奶奶身边的时间也就是11年。从现存的相片来看,57岁的奶奶模样端庄和善慈祥。她一身短袖过膝长褂装束,有跘带的黑布鞋,齐领口的短发挽到耳后额头显露,特别精神,是富贵人家主妇的派头。我懂事那年,见奶奶穿的冬衣虽然是斜口布扣子那种女式唐装布衣罩外,内部皮毛袄露出皮毛,那是过去的长褂老货,她识时务不想与普通大众看过去有阶级区别,于是,把长褂剪开,又做了一件背心换着在里头穿。我见过 奶奶用 过 的马桶,铁架、瓷缸、黑色油亮的电木盖 。虽然铁架有点绣,看得出这不是一般家庭人家用的东西。堂屋里墙上挂的罗马字的摆钟,一个小时报一次时,半夜里也响,噹噹噹声音十分清脆。半个月上一次发条,左右各十手。据说那是奶奶1921年和爷爷结婚时的陪嫁品。近年来,我重新审视了我们秦家在80年前“富贵”的程度。广西省政府在桂林設署办公是在1936-1948年共12年时间。桂林作为省府所在地,地位应该比其它市高点。桂林的市长,中层的各科科长人数不多,走在街头,上层的人物个个知晓,多少也风光一点。老百姓眼里起码算是个是个官。我爷爷是市府教育科长、市府秘书、社会科长、桂八区督导员,近十年间,奶奶在市民街坊眼中视为“官太”,不为过。

照片说明:奶奶和她在柳州铁路中学教书的大女儿一家。母女面相都是一样,和善慈祥。光那双脚下的皮鞋,在1952年的时代,蛮扯眼。 我懂点人事时,曾经听奶奶不经意的一句闲聊,她讲她以前去过伏波山那边的李ZONG仁李公馆李秀WEN屋里去耍过,喝过茶。穿的是点梅沙衣服和幸福牌掏绳子的皮鞋.....。我一直记着,不大在意。听过而已,却记住了这句话。最近翻看到这张照片,仔细在琢磨。时间是1942年,东江秦家屋里厅内,中间老人是我的太婆、就是爷爷的娘,怀里是奶奶最后一个小仔。图左边的是中坐者的是儿媳、我的奶奶。右边“这位”,听1933年出生的四嬢讲这是“亲妈”。在桂林,过去存在不是姐妹之间的好朋友,让子女互认对方为“干妈”“亲妈”的情况,这属于“认干亲”习俗的一种。

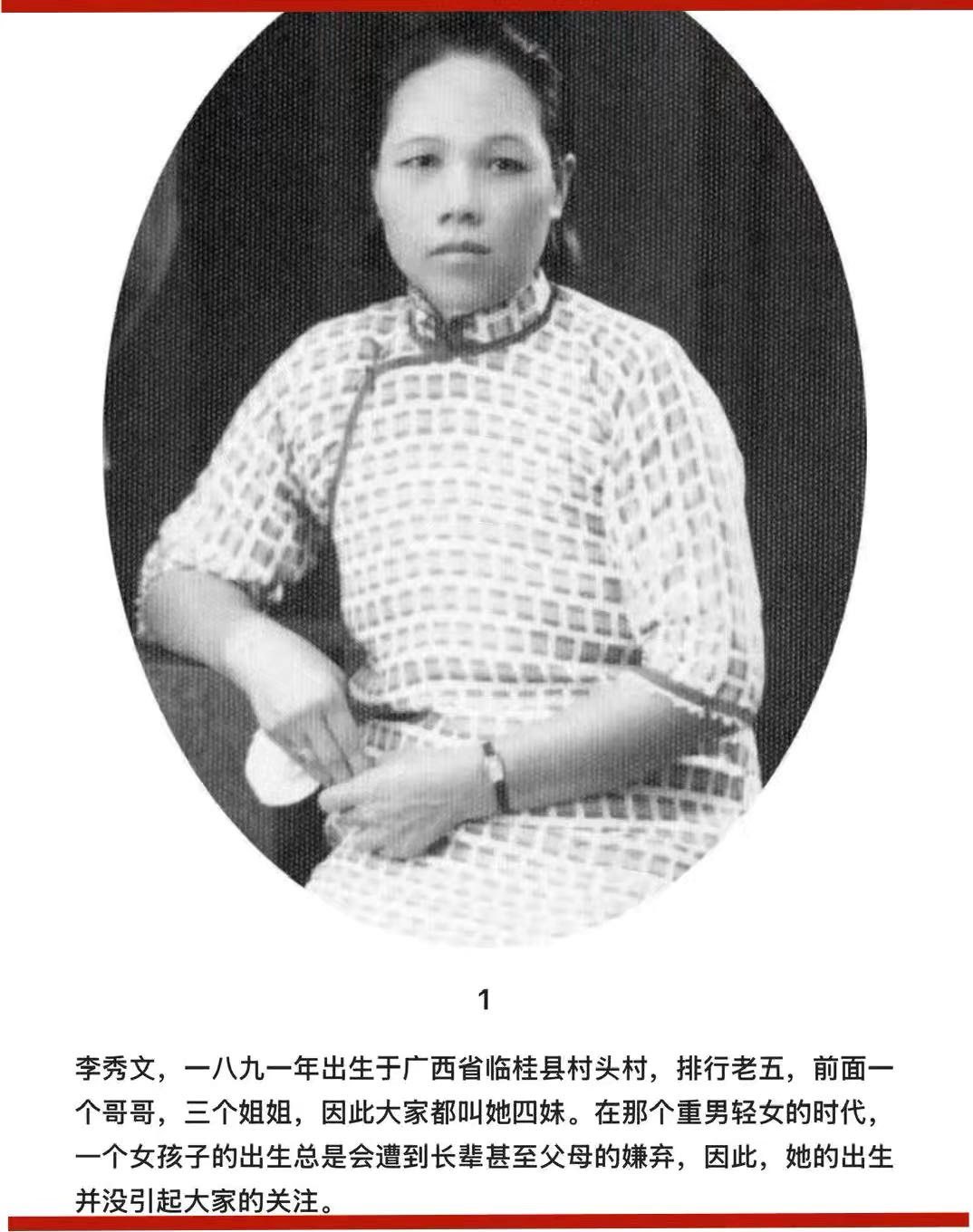

1942年我的奶奶(左)和她的家婆在东江坤元街秦家老宅。右边这位我指认疑似“LI秀文”。史料记载她这一年已经住在龙珠路李公馆。我爷爷已经在市府教育科长位上。

网上下载的LI秀文照片及出生年月在桂林居住时间,以此来印证和我们奶的交往事情。

图片说明:《桂林市教育志·教育行政》 上复制的 。红黑笔迹是我更正:“此段时间及职务空缺,已于2007.4.29到市教育局局志办反映并让其留下复印件。”“据祖父秦昌岐笔记记载,民国25年10月至民国28年6月任桂林县政府第三科科长。”“据祖父秦昌岐笔记记载时间是民国29年5月至民国31年2月任桂林市政府教育科长。”“‘歧’应为‘岐’” 于是,我大胆地往“李XIU文”那里去想,会不会是“李XIU文”?从桂林居住的时间,她的年岁,交往的圈子,特别那长相,更重要的是我奶奶的一句话。我特意问了李ZONG仁公馆文物所的吴宏明,他讲问问业务科的人。回答是“业务科的人没见过这张照片,觉得右边那位比较像李XIU文,不敢肯定。”这是我屋里私藏的一张照片,没公开过,肯定不会在李公馆存有。我只是公开我的指认,也想得到广大眼睛的识别、特别是研究专家,不会是“沽名钓誉”那么严重,套近乎也没什么意义了。仅仅是还原历史,说明有这么一段交往,“不是”,“没得”,也就算了。不犯法,没来钱来米的,更不会向国家申请荣誉。正如我曾经指认过两张照片中的我的爷爷一样。

李宗仁(1891—1969年)桂林市临桂人。中华民国时期军事家、爱国将领,“新桂系”领袖。全面抗战爆发后,出任第五战区司令长官,先后指挥徐州会战、随枣会战、枣宜会战、豫南会战,并于其中取得台儿庄大捷。今天在纪念抗战胜利80周年的日子里,也顺便悄悄眯眯的回忆一下李宗仁同志的汗马功绩。我想,那是应该的。

龙珠路李公馆。(网上下载) 奶奶讲话温文尔雅细声轻语,典型的贤妻良母。“文GE”初年,戴红袖套的豆子鬼抄家,一天轮到我们屋里遭殃。几个桂林机专的一群5-6-7-8个学生在对门赵家屋里的仔带来抄家,2-3个女娃子并不是那么积极去翻箱倒柜,而是拿着我们屋里的相片镜屏在“观赏”。个子瘦长的女学生指着相片用铁路普通话问我,“这是哪个?”“我姑妈!在柳铁一中教书。”女学生对旁边的同学说:“是的,是我们学校的语文秦老师,样子和神态像足了站在门口这个老人家讲话,细声细气的。”当时,我奶奶和爷爷被他们的头喝令站到门口不许乱说乱动,我还以为我姑妈的学生会有点什么情动怜悯,网开一面,放一码或者是讲态度温和点?没得!“GM不是请客吃饭!更不是给面子讲私情。

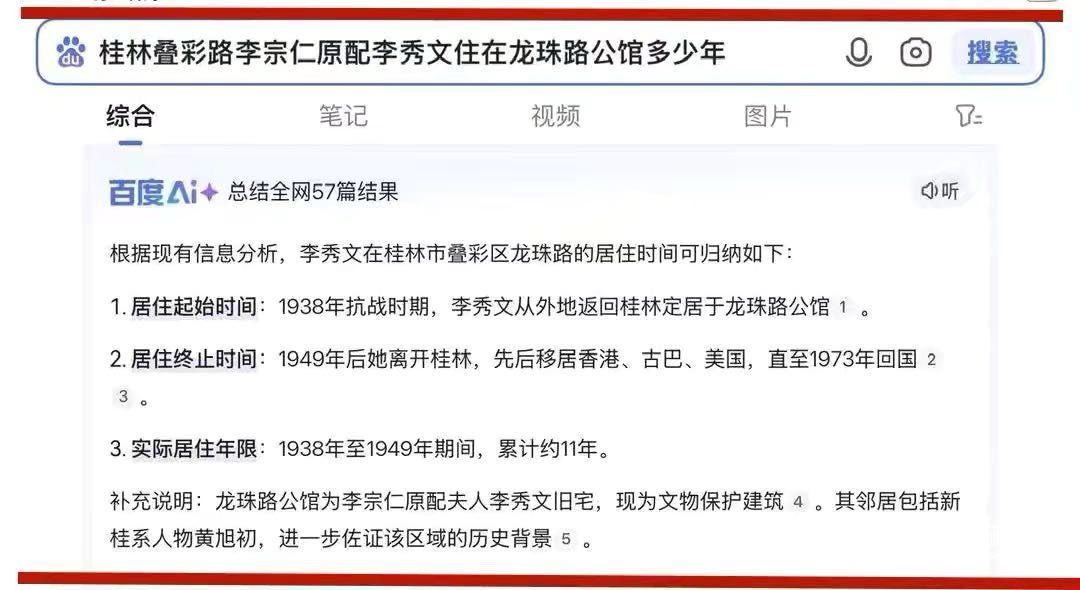

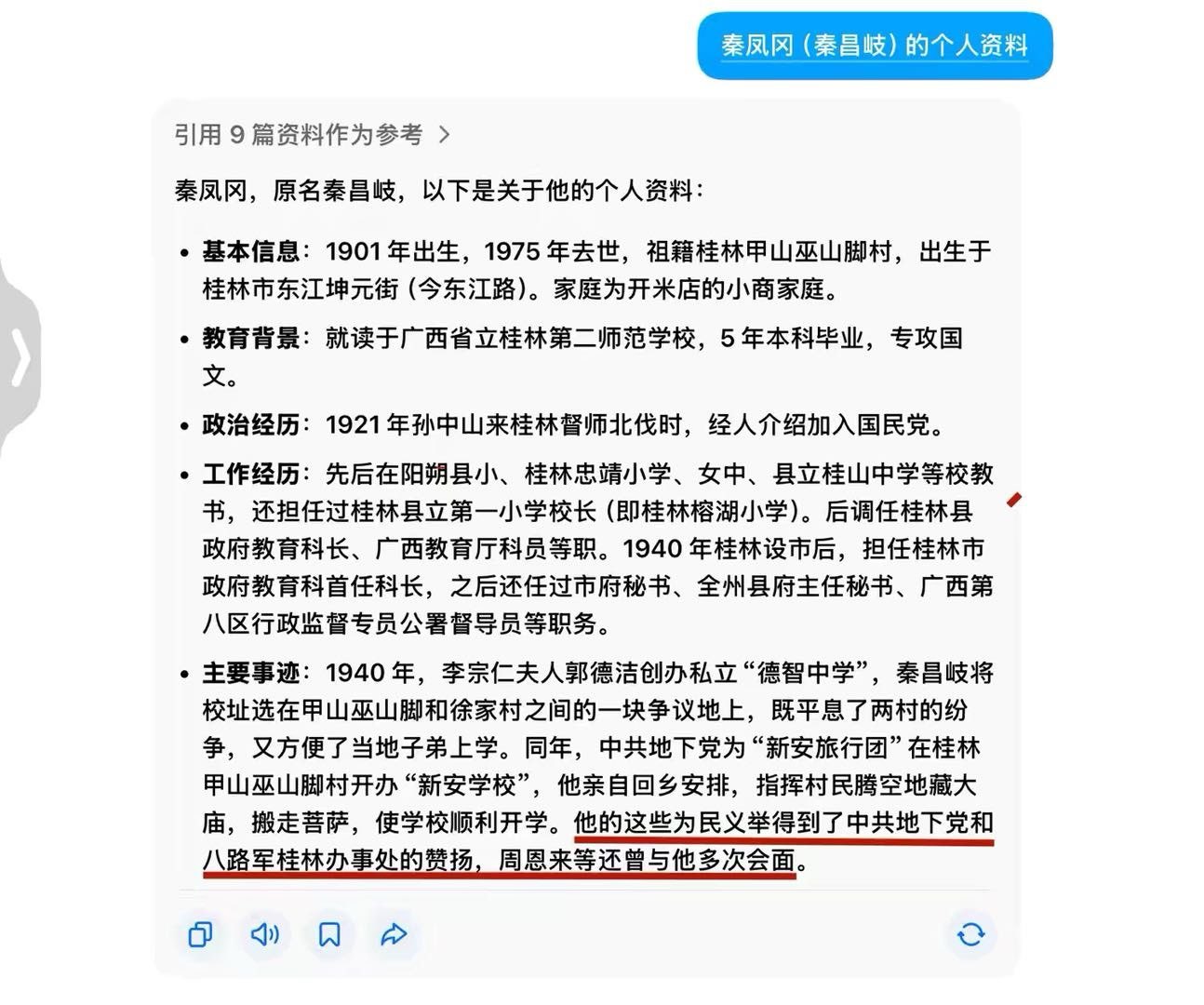

这是我在网上问“豆包”的答复。关于划线:“他的这些为民义举得到了中共地下党和八路军桂林办事处的赞扬,周恩来等还曾与他多次会面。”我也相信有人写过这点历史。我是初次见到。

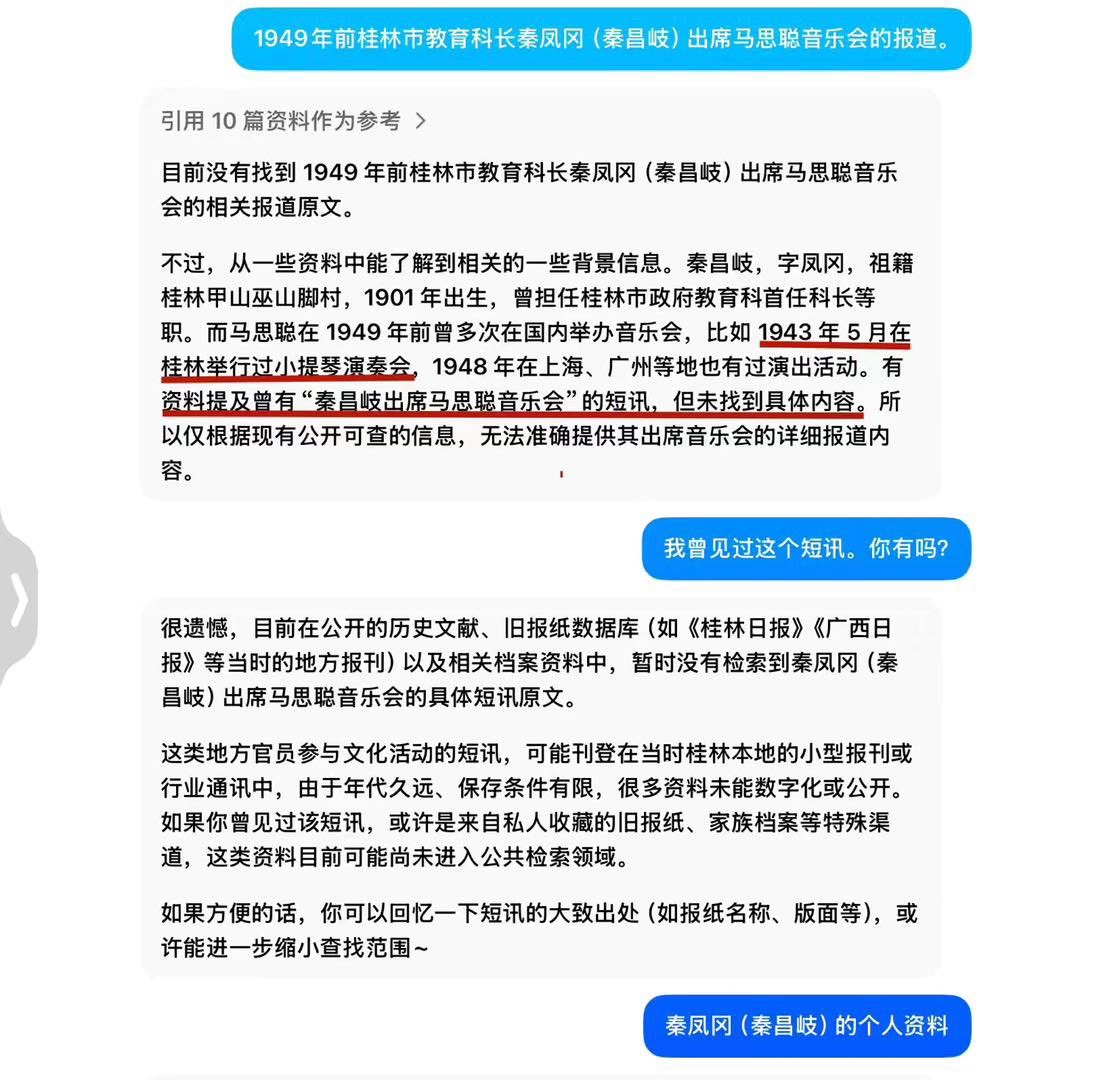

我曾在网上见过这篇短讯,好像下载了,又不晓得塞到哪个角落里。马思聪“1943年5月在桂林举行过小提琴演奏会”,我爷爷1942.6~1944.5任桂林市政府社会科长。出席马思聪的音乐会有可能。 爷爷38岁以前做老师当校长,奶奶是师母。以后爷爷当教育科长官员,就成了官太太。街上的和我讲,看不出你们奶奶有半点官太太的样子,亏了她哦,现在成了“历史FAN革命”屋里的人。身份的转换一落千丈,她没得抱怨。那以后的7-8年间,一个礼拜隔三差五的打起精神,为了一家五口的生活更好一点,挽着一篮小菜提着把秤走过街上去菜市卖菜,换几个零碎钱回来。我盖了喜欢卖菜回来的奶奶,总会带点肉食之类的蚂拐、秋鱼、或干鱼仔。还有我喜欢吃的油堆、发糕、盐糖包子。秦家屋里旧宅基地屋前屋后的小院子里合起来有一个篮球场的面积。种有柚子树四棵,桃子、橙子、黄皮果、无花果各一棵。立冬后摘柚子百数个堆满二楼一间地板上。各种水果轮换着够我们兄弟三个甜满嘴皮。春天园子里三棵春芽树一冒芽,预示着春天来临。爷爷就开始在粪草堆里点上各种瓜、豆籽。各种时令蔬菜五花八门正是茂盛,围园子的壕基上种的枸杞菜、黄花菜、夜来香,开始吐叶换芽。于是就开始准备支竹杆牵草绳等待吊菜攀藤上架。后园也还种有红薯、芋头、马铃薯、生烟。如此品种之多,一个篮球场大小的前后园子,靠爷爷每天的挑水、淋粪、松土、除草、辛勤打理,我长大了也在帮忙河边挑水、锄地。帮着奶奶采摘瓜果、小菜,用钩子钩树上的春芽,拔萝卜、扯莴笋那是最赏心悦目、最欢快的事。生烟是爷爷种来自己抽的,深秋时节摘下了老烟叶夹在竹屏里让风吹干或砍了整兜的烟叶挂在屋檐的墙上,还有奶奶晾晒的红辣椒、大蒜头、干豆角。还有吃完柚子的壳壳东一个西一个的,红、黄、白颜色各异一派秋色美景。夜晚,奶奶常烧干柚子壳去屋里的潮气霉味再熏蚊子,味道香满一屋。困难时期屋里还养了一头猪,十几只兔子,洋鸭,大小鸡仔一窝。这都是奶奶在付出,那年她六十出头,现在想起那些年的家务事,一天下来奶奶硬是没得歇。我上了中学住校一个礼拜回来一次奶奶总会蒸一碗我最喜欢吃的豆豉干鱼仔或豆瓣酱煮水豆腐。那时奶奶头上的白发一个礼拜比一个礼拜多了,腰一年比一年弯了起来。吃不完的小菜都是奶奶头天夜晚摘干净、捆扎好第二天一早去东江菜市场卖。1964年暑假,有一天和她一起去卖菜。遇到熟悉的街坊她就会夸我:我这孙子考得了一中呐,那学校比我们阳家背过去那个四中好得多了。又转身对我讲:你去了一中要好好读书像你老子娘,叔叔嬢嬢们一样,读了书才有出息。奶奶文化不高,只上过私塾2年。却经常翻看爷爷那几年订的《羊城晚报》《人民日报》。还讲,一年订这些报纸要几块钱的呐,就是你爷爷一个人,你老子和二叔看一下,可惜了。还教我,你也学到看一下,认不得那么多字,看看标题也好,懂得点国家大事。老人家的几句至理名言我一直没忘。“在学校听老师讲。莫在街上和人家吵事,让到点人家。背底下莫讲人家的坏话,莫扯事拉非。要有家教,守规矩、讲礼心。”秦家没得形成文字的家规、家训,这几句话就够传几代人了。1944年,爷爷看见一个流落在街边的一个妹娃仔,5-6岁的脏兮兮的样子,讲话不清,不晓得名字。于是接回来,奶奶和她打点洗干净,和到两个最小的女儿年岁相差不多的结伴养着,按矮一辈取名“裔舜”。和这个有7个嬢嬢,大叔、二叔的秦家屋里人一样,在动荡的年岁里平安的活了下来。1949年后进厂工作、嫁人生子有了家庭。文革时期上头有人来外调:是不是秦家的“童养媳”,有没有受到虐待。这一切都被已经成年懂事了的秦裔舜回绝了。包括他的仔女都对秦家感恩不尽,讲是秦家屋里的人救了她的命,否则就不会有今天的好日子。奶奶积了大德,正如她老人家的面相一样和善慈祥。姐姐也经常回来看望老人家,那“奶”--“爷爷”的喊声我还有印象,盖了亲热。但也有施恩不领情的事件。对门一对孤苦伶仃的两娘仔,住在一间简陋的竹板独间屋里,看起来很穷,过年过节我们屋里吃的东西多,有时奶奶就会喊我端碗菜、拿把青菜过去。后来听人家讲“是他们屋里吃不完的剩菜.....。”这句话刺痛了善良人的心。奶奶也提醒自己,和善的告诉我,“好人做不得,人心不足蛇吞象,他过得好了点,会嫌你以前给得少了,给得不好,还想多要。那喊作是‘叫花子嫌米糙’。好人要谨慎做。”后来读了初中,老师讲了一个《农夫与蛇的故事》,我也慢慢的理会到了,不要忘记人性本恶,在帮助人家时要三思而行。我记到了,以后也谨慎的做过“希望工程”的捐赠。但还是有不尽人意的地方。孟子讲“人之初性本善”是,没错。我想也应有“人之初性有恶”,是荀子的理论。道理告诉我,这是后天环境的影响。可以原谅忽略不计。从小看到奶奶面目慈祥、心地善良的样子,已经有了深深的烙印,我渐渐地总会愿意和那些像我奶奶一样的面目的人多些接触,和他们交往。60年过去了,我还记得起奶奶做的豆豉辣椒酱、黄豆瓣辣椒酱拌干茄子,干豆角猪焖五花肉、粉蒸肉、腌腊肉、封肠,酿的甜酒,蒸的咸、甜年糕。一旦想起就会流口水。奶奶煮过给我们吃过的黄糖水煮咸年糕,至今我还遵循这种煮法。那是奶奶的味道,那是我一生中永远抹不去对奶奶怀念的味道。 2018.6.12---2025.7.5---2025.8.29

这都是我根据史料,形象,职务挂钩所指认的两次重大史实事件。还没有人出来纠过。

2025年8月29日发表 |

|