- 积分

- 8795

- 魅力

- 13

- 金币

- 275

- 注册时间

- 2021-6-26

|

诺奖青蒿素抗疟疾研究中的广西贡献

上世纪60-70年代,抗美援越战争中,由于越南亚热带气候,在热带雨林中蚊虫施虐,疟疾传播严重,中,美,越南北方三方均发病率巨高,成为影响战斗力的重要因素之一,由于疟疾抗药性,传统抗疟疾药物失效且毒副作用大,导致疟疾更难控制,疟疾成为看不见的敌人,中方军队遭受了严重感染,比如高炮部队因疟疾减员40%,越南北方部队一个团进入热带雨林,因疟疾袭击,最后只剩2个连,整个越战期间,美军报告疟疾病例12.3万例,死亡5.2万人,发病率接近10%。

应越南要求,1967年5月23日国家科委和解放军总后勤部,在北京召开了“疟疾防治药物研究工作协作会议”命名为“523项目”该项目集中了全国60多家科研单位,500多名科研人员,最终促成了低毒高效的抗疟疾药物青蒿素的发现,为全球抗疟疾事业做出了重大贡献,于2015 年由屠呦呦获得中国第一个医学诺贝尔奖,青蒿素的诞生与推广其中凝聚了我国众多科技工作者智慧与辛勤而艰苦工作的结晶,如:1、中医科学院屠呦呦,青蒿素发现者,提出关键提取方法;2、广州中医学院李国桥,主要的临床验证工作,证明其疗效;3、中科院上海药物研究所李英,主导青蒿素化学合成与结构改造增强疗效,合成蒿甲醚;4、桂林制药厂(南药集团)刘旭,合成了青蒿琥酯,解决了青蒿素的水溶性问题(原来只能用蓖麻油溶解,毒性大),使得桂林获得青蒿琥酯针剂批文;5、军事医学科学院周义清,研制复方蒿甲醚,大大提高青蒿素的疗效。

1987年,本人有幸成为广西中医学院中草药研究室赵一教授的研究生,中草药研究室设备简陋,几个电炉,几口铝锅,一台离体器官活动检测仪,最重要的仪器,就是一台带照相机的显微镜,实验室经常弥漫着熬中药的味道,有一天在赵教授的写字台玻璃板下赫然发现一张1986年批准的我国第一个一类新药“青蒿素的新药证书”上面列有五个单位的名字,广西中医学院位列第五,原来,赵一教授还参加了这么伟大的工程,赵一教授与国内外科研机构合作对青蒿素的研究,主要是发现青蒿素的抗疟疾作用机制,其中之一是打断了疟疾细胞的呼吸链。此外,广西医学院药理学教研室主要研究青蒿素类药物的毒性评价,特别是大动物(狗)的长期毒性及药物代谢研究,为青蒿琥酯针剂的成药提供了安全依据。

|

-

80年代WHO抗疟疾会议

-

青蒿素研究协作小组

-

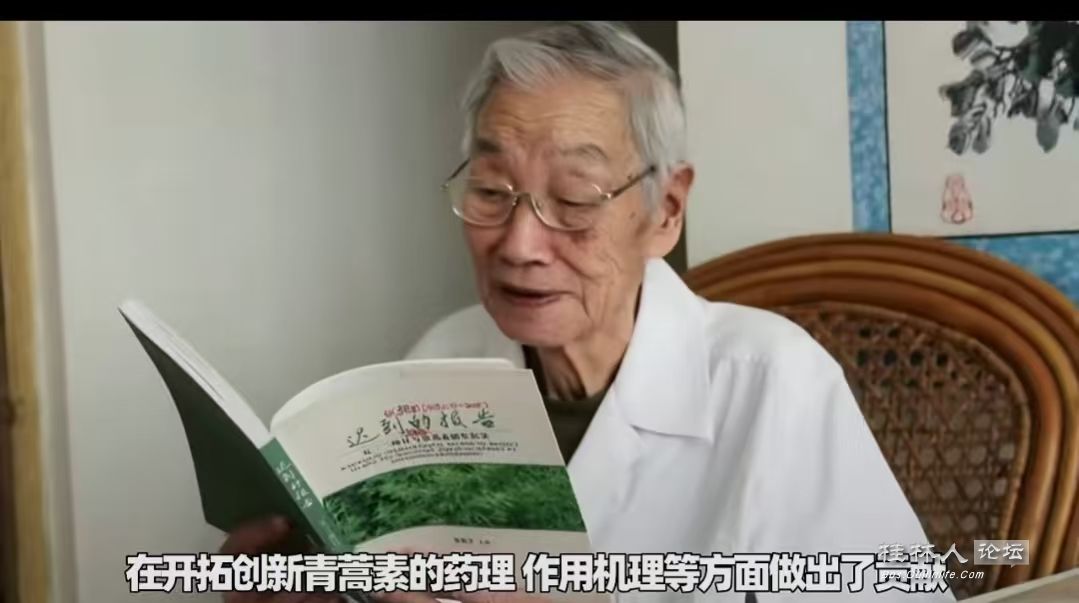

88岁的赵一教授

-

桂林制药厂刘旭

|