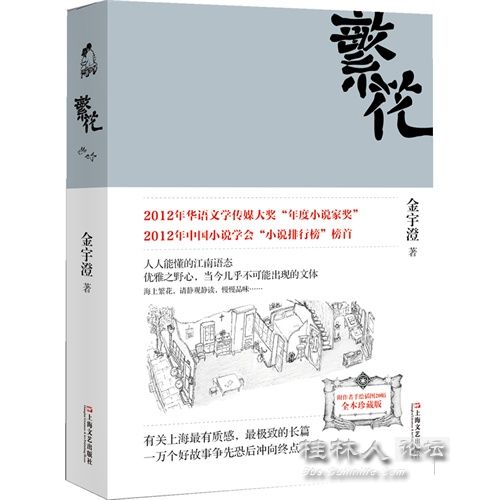

《繁花》在拍摄为电视剧之前,首先作为长篇小说发表于2012年《收获》杂志上,并被中国小说学会评为2012年中国小说排行榜长篇小说第一名。

2013年2月26日,在中国作协和上海作协牵头的《繁花》研讨会上,李敬泽、吴亮、程德培、郜元宝、汪政等全国各地的三十多位作家、评论家,大多把《繁花》、金宇澄和张爱玲、《红楼梦》相提并论。 金宇澄将发表在《收获》的《繁花》修改了4次,加了20幅手绘插图。2013年3月,单行本《繁花》出版,拿下了中国小说学会的年度最佳小说榜首、华语传媒大奖年度小说提名等荣誉。 2015年8月《繁花》获得第九届茅盾文学奖后,在社会上对这部小说的一片赞誉声中夹杂着不谐之音。 网友“heavendoll”认为“这本书都在讲怎么搞腐化。骂人的话实在太多,学也学不过来,于是选择几句在心中默默念诵,以备不时之需。比如,瘟生,出娘倒逼,诸如此类。看到那些久已不用的语言,在这本书中鲜活得存在,偶尔发出会心一笑。” 网友“红警苏红不懂爱”认为“《繁花》是茅盾文学奖的耻辱”, 进而认为:“《繁花》这样的作品,实际上是对新文学的反动。它的语言格调,我们可以用一句“羊屎蛋”来形容,就是每一个词组,都是如一粒羊屎蛋般地那样颗粒分明。 有人说,小说看不懂,是因为它用了沪语,其实,小说里的沪语已经作过了改写,不见得有多难懂,恰恰是作者的“羊屎蛋”式的硬梆梆、干崩崩的叙事语言,才叫人丈二和尚摸不着头脑。” 金宇澄对上说不予认同。2013年他接受了《北京晚报》记者陈梦溪的采访,陈梦溪以金宇澄提出的“上海话写上海最传神”为题,撰写了1800余字的“访谈录”阐述金宇澄的具体做法。 金宇澄认为“上海话写上海最传神”, 在他看来“北方的作家和南方的作家写作稍有不同,落实到写作上,南方作家总有点“吃亏”。”他认为“普通话是以北京话为基础的一种语言,可是南方话,尤其是江南话,不仅与普通话相去甚远,而且还是他们一出生就接触的语言:。” “平时说话都用方言,可是一拿起笔,就变成普通话的思维了”,乃至南方作家写作时总觉得“差一点”。 金宇澄最开始是用完全的上海话写,“就像粤语一样,里边很多词汇其它地方的人是读不懂的。”写小说倒没费多大劲,但是把上海话改成上海普通话是让他最费力气做的事情。“你要想办法怎么把它转换过来,这是我付出努力最大的一点。”后来才“慢慢地把母语写作熟练起来。”之后就是把方言转化为“上海官话”。 最后,金宇澄坦言:“这本小说是一个江南语言的写法,这个方言又被我改良了。” 金宇澄也曾坦言:“过去我特别佩服1930年代在上海报纸上连载小说的那些作家,他们一天躺在雅片榻上面,报社的人都挤在门口,鸦片抽好了,写一篇交稿,报社就立刻去排版印刷,我觉得他们非常了不起,写完《繁花》,我觉得这种连载方式也没有什么了不起,我也可以做到。”

|