《阵地》是近些日子,在央视一套播放的抗日战争的电视连续剧,该剧述说的是抗战时期的亲身经历者,用文笔记录了,自己短短瞬间,由生活安定,变成战争的亲身经历者,由温馨的一家人,变成只剩她一个人,而随之逃荒的经历。

而战争之时,不仅需要英勇的战士,也需要许多用文笔,书写美好,记录敌人,揭露敌人恶略行径,而激发大家的爱国之心。

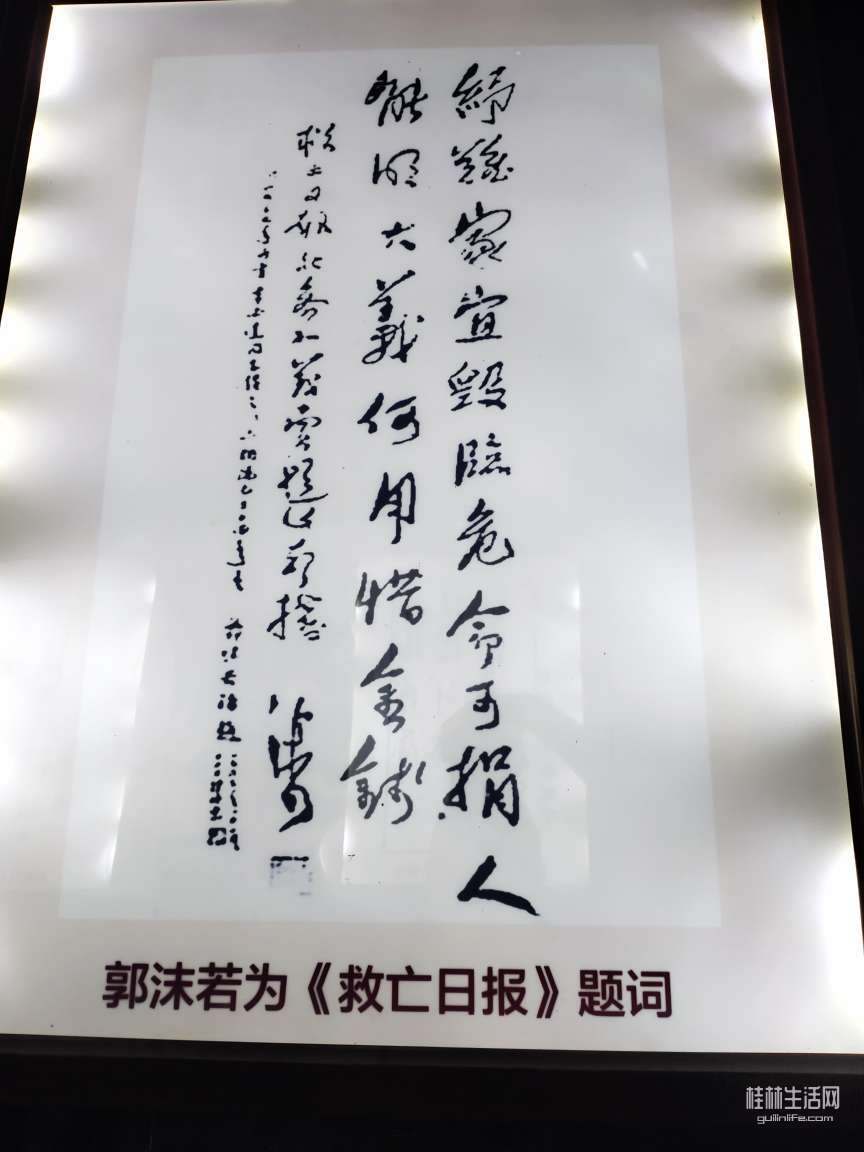

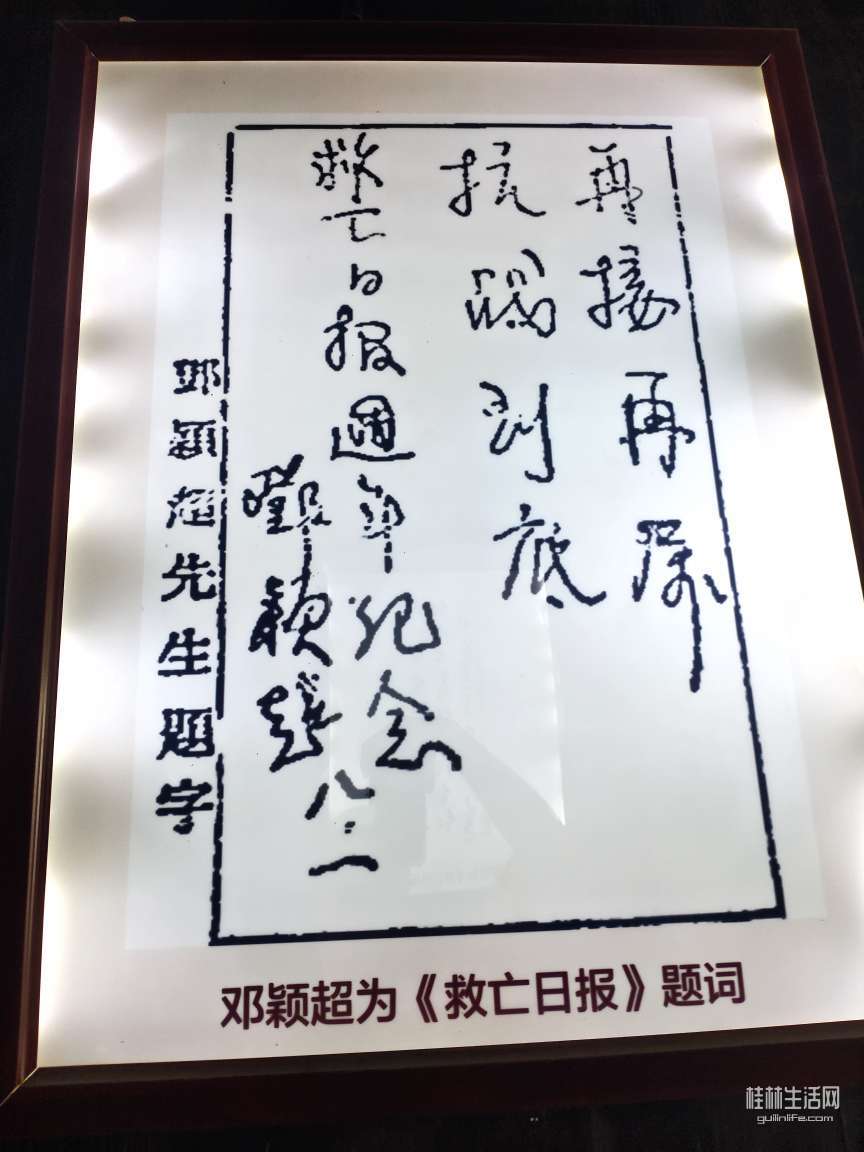

“家宜毁,临危命可捐”

这是郭沫若为《救亡日报》的题词。

随着9月24日连续剧《阵地》,剧情的发展,迎来《救亡日报》,突破种种阻碍,终于在桂林正式挂牌了!

在连续剧《阵地》中,都是围绕《救亡日报》这个主线发展,来表达当时的文人们,用自己的智慧,用自己的不平凡,让我们见证历史。

见证民众们抗日之心,见证当时创办《救亡日报》的初心,同时也见证了桂林少为人知的历史。

做为中国西南的大后方,桂林是一个文脉之地,也是一个艺术戏剧诞生之地,而在战火纷飞硝烟弥漫的时候,桂林处处充满着惊喜的能量。

1937年8月24日,《救亡日报》在上海正式创刊。《救亡日报》这份报纸,是应时代的洪流,而诞生的报刊,报刊的侧重点在于报道各党各派、各种政治力量的抗日主张,以及报道各种抗日活动,以此来宣传抗战的决心,以便于广大爱国者,能形成统一抗战,统一爱国,民族团结,全民一致对外抗日的决心。

通过报刊文字的力量,号召全民族团结一致、共同抗日。

也许正是这份具有非常强大力量的报刊,也经历了许多磨难,由于上海失守,创刊不到3个月的《救亡日报》,只得暂时停刊。

《救亡日报》由上海转移至广州,在1938年1月1日在广州复刊。然而,当年10月底,广州又陷入日军的围攻,《救亡日报》被迫再次停刊。

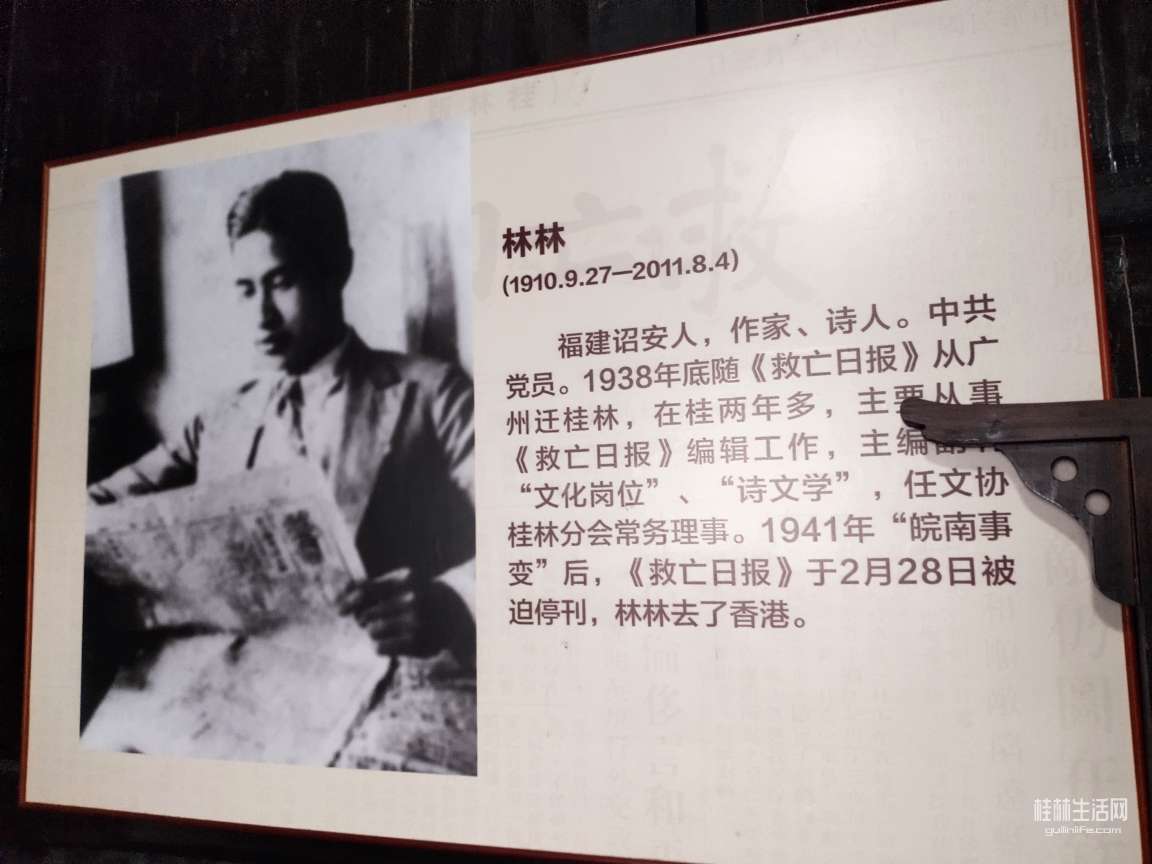

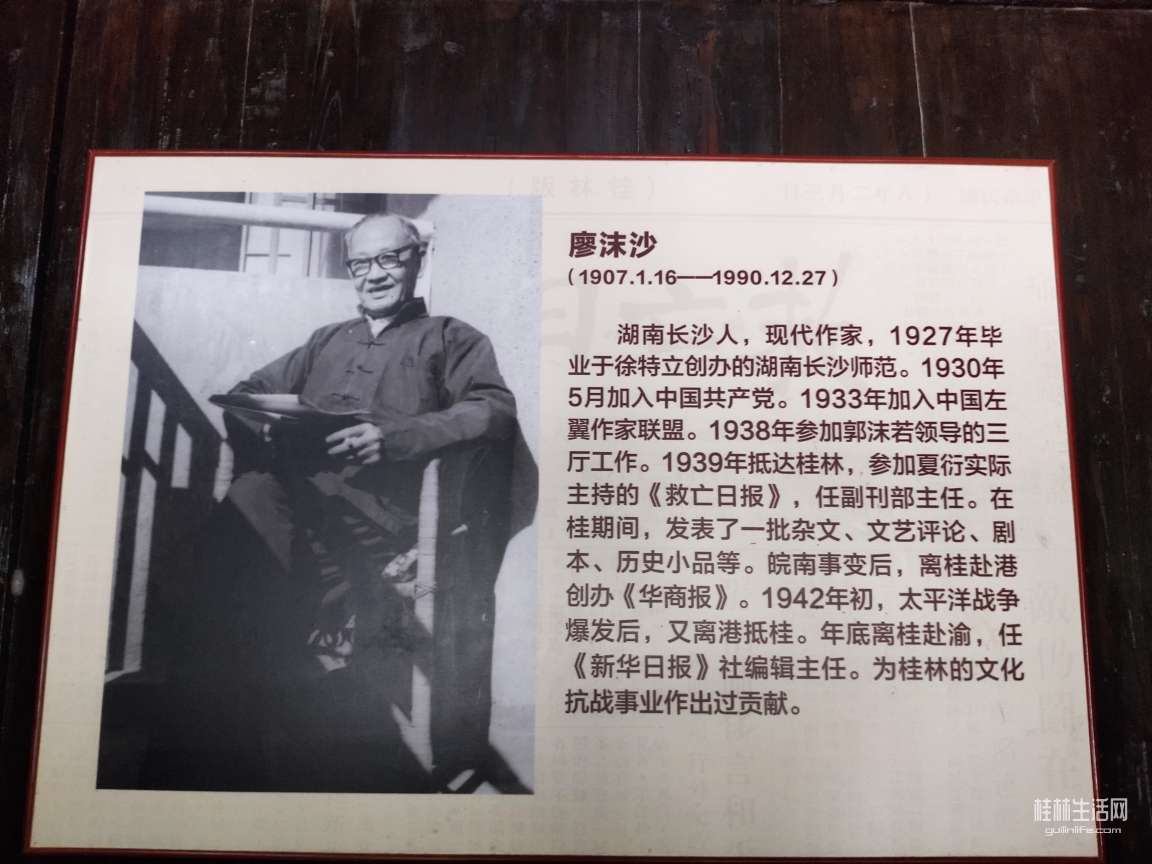

而后转移到桂林,再次复刊,1939年1月10日复刊。社址设在太平路。社长郭沫若,总编辑夏衍,经理翁从六。先后参加编辑工作的有廖沫沙、孙师毅、林林、华嘉、陈

紫秋、谢加因、高灏、高汾等。

在桂林的《救亡日报》日发行量,就可以达几千份,随着抗战的热情不断高涨,也为了避免更多单一宣传报刊,容易被敌方破坏,在桂林应时而生,桂林就有十多家报刊杂志社,印刷厂,同时在当时的桂林也聚集了许多文人墨客画家艺术家。

通过用文字,报纸,杂志,书籍,漫画,音乐,戏剧等形式去宣传,让大家心里那团热火被点燃。

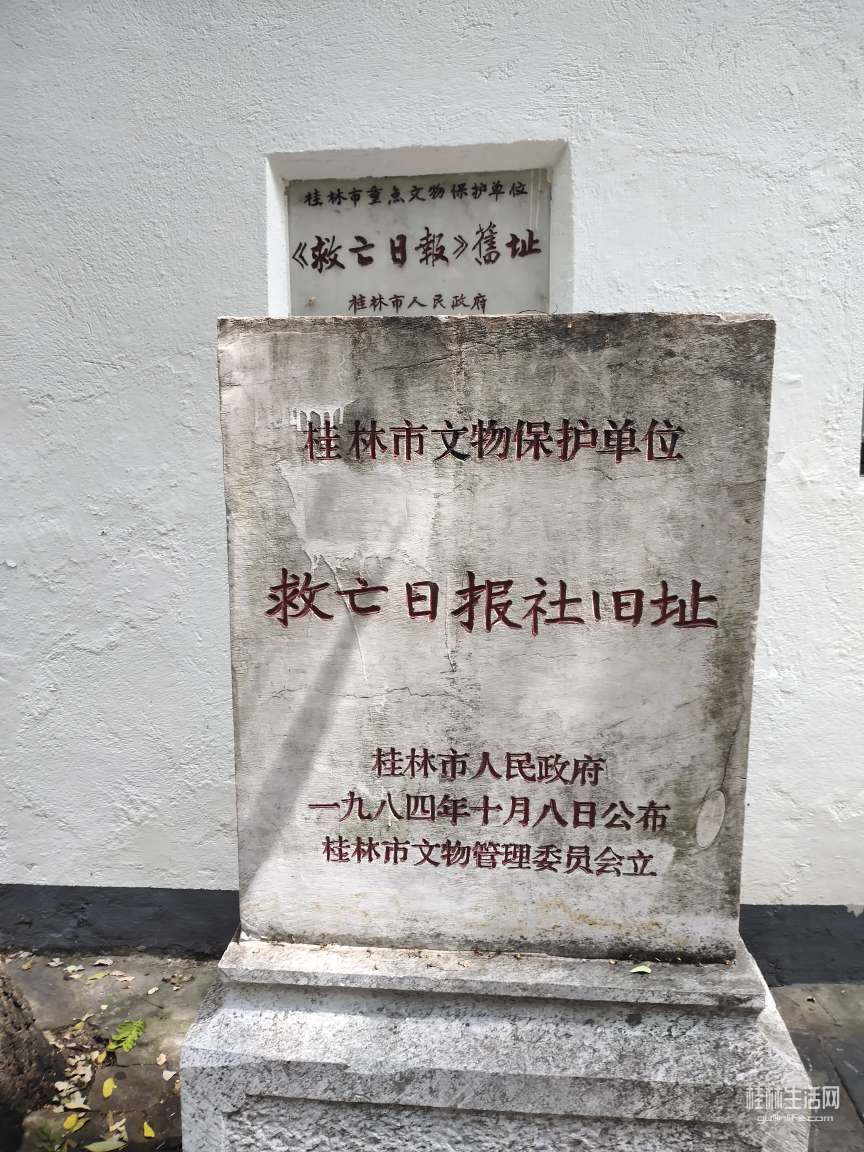

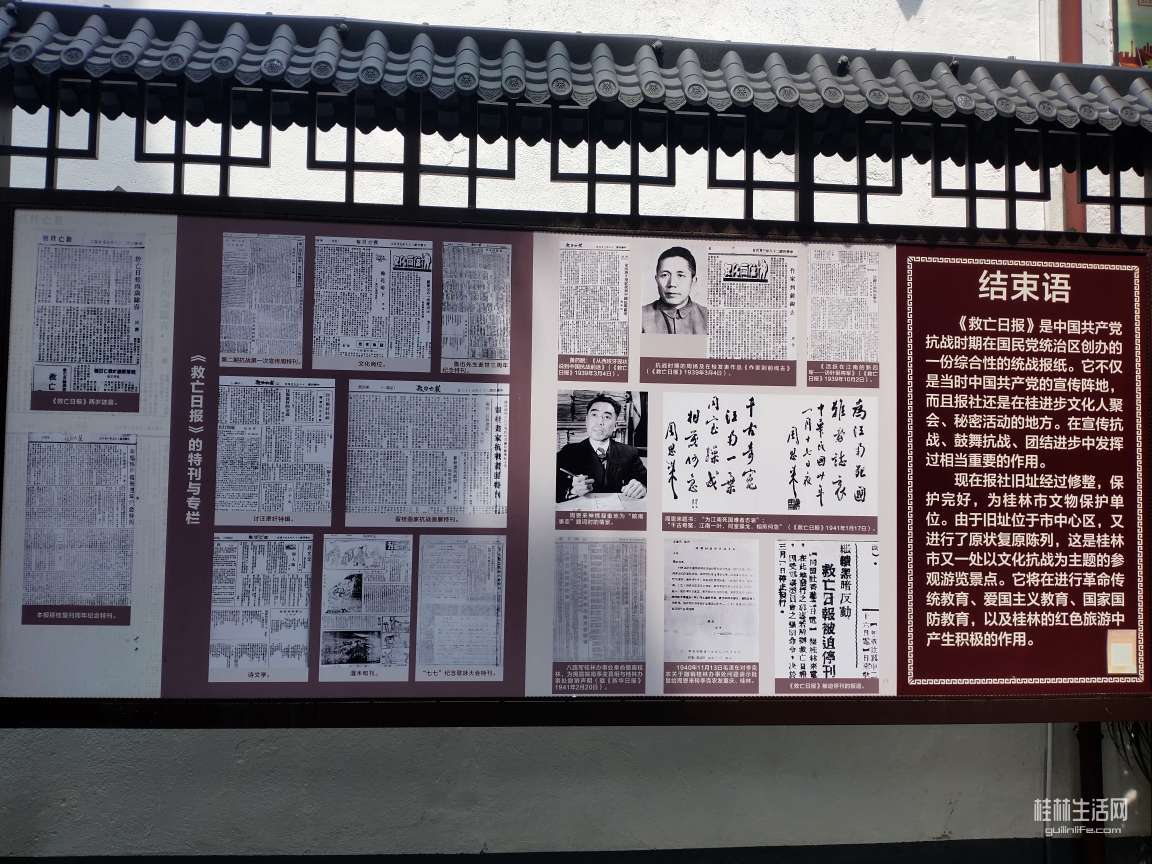

《救亡日报》的旧址在今桂林市市区的太平路,而报刊的印刷地点就有非常多,如今有记载的是在今金鸡岭驾校白面山一个秘密的岩洞之内。

《救亡日报》因为刊物的重要性,多次受到敌人的阻挠,但是在桂林办报时间最长,也是它最辉煌的一段。

《救亡日报》在桂林办报两年,在夏衍的回忆过程中,由广州到桂林的时候,只有12个人,历经两年的发展,有了自己的发行所、有了自己的印刷厂,直到被迫停刊,这里已经发展为一个近50人的据点。

《救亡日报》社,是一栋坐东朝西的木屋结构,同时拥有两层的建筑,建筑四面有3米的高墙,入大门,是一片宽敞的地坪院,可以种菜。

内部按照报刊办公的需要,设置接待室,编辑室,临时刻字室,仓库,宿舍等。旧址总面积为340平方米。如今大家所见到的房屋院落是2011年重新修缮过的面貌。

1984年,救亡日报社旧址就被列为桂林市重点文物保护单位。

2011年,桂林市文物管理部门通过与救亡日报社旧址的使用单位多次沟通,按“不改变文物原状”的原则进行修缮。

2016年,救亡日报社旧址的复原陈列和辅助陈列工作正式开启,2017年7月1日起正式对外开放。

如今这里,是桂林市开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育的基地。

《救亡日报》该报是左中右三方人士都喜欢订阅的报纸。既选登国民党“中央社”消息,又转载《真理报》、《消息报》社论,以及中国共产党领袖言论和国际新闻社国内稿件。

每天还必登由夏衍专写的“千字”社论,使中国共产党的政治主张和进步思想得以传播。副刊是该报的重要版面,其内容丰富多彩,清新活泼,尖锐有力,读者之多

为桂林出版界之首。栏目辟有《文化岗位》、《救亡木刻》、《漫画旬刊》、《音乐阵线》等。

《救亡日报》社不仅是中国共产党的宣传阵地,而且报社还是在桂进步文化人聚会和秘密活动的场所。

在统战工作时期,在桂林发行、出版的各种抗日报刊,报纸,由只有《广西日报》一家增加为20多家。

《救亡日报》的复刊,成为宣传中国共产党的抗战方针政策和推动抗日文化运动的舆论阵地,重庆出版的《新华日报》、《群众》、《文艺阵地》;延安出版的《解放》、《文艺战线》、《中国青年》等革命报刊,也在桂林翻印、发行。

桂林成为国民党统治区,独一无二的抗日新闻中心。

在此部《阵地》电视剧,就演绎了当时桂林做为抗战阵地,起到宣传抗战,促进团结进步,发挥了非常重要的作用。