2025年7月16日《记廖沫沙同志在《救亡日报》》句摘解读

句摘 1

- “沫沙同志曾两入”救报“……成为郭老(沫若)、夏公(衍)有力的臂助。”

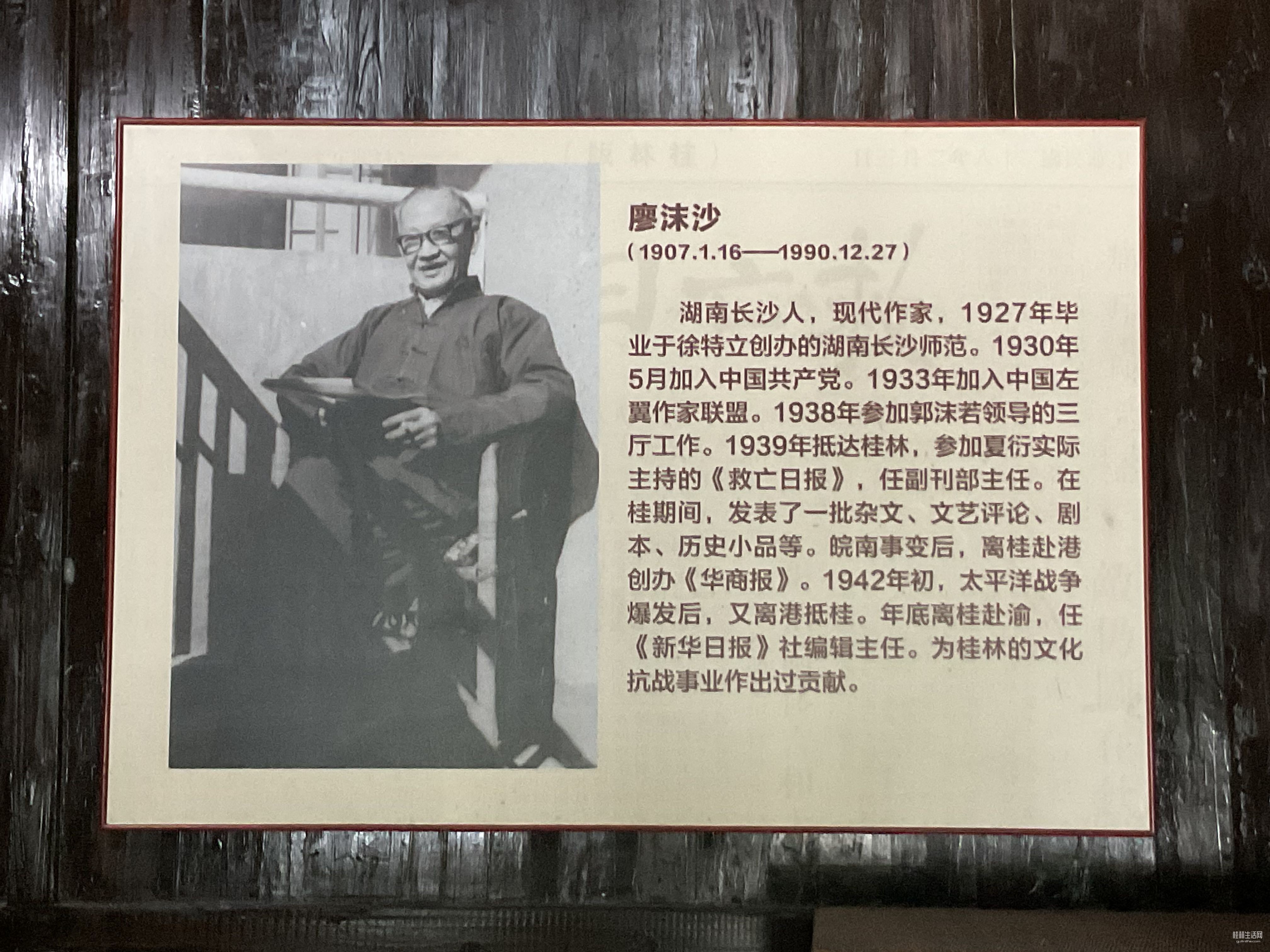

- 廖沫沙,湖南长沙人,现代作家,1939年7月至11月在桂林主要编写新闻和整理资料,休息时间为副刊撰写杂文和散文,以及短评和时评。军事论文写得尤其出彩,廖沫沙进入“救报“后系统研读古今中外军事专著,包括《孙子》、《吴子》、克劳塞维茨《战争论》、鲁民登道夫的《全民战争论》,由此继毛泽东《抗日游击战争的战略问题》、《论持久战》发表之后,廖沫沙开始着手撰写论文不久,便被黄琪翔邀请其担任秘书。后来蒋介石发动第二次反共高潮,夏衍便致电黄琪翔表示廖沫沙再待军团恐有问题,力促起其返回桂林。

图1 廖沫沙简介

句摘 2

“空泛的文字常常稍多于实际的调查记载,减少了她的时代感。”

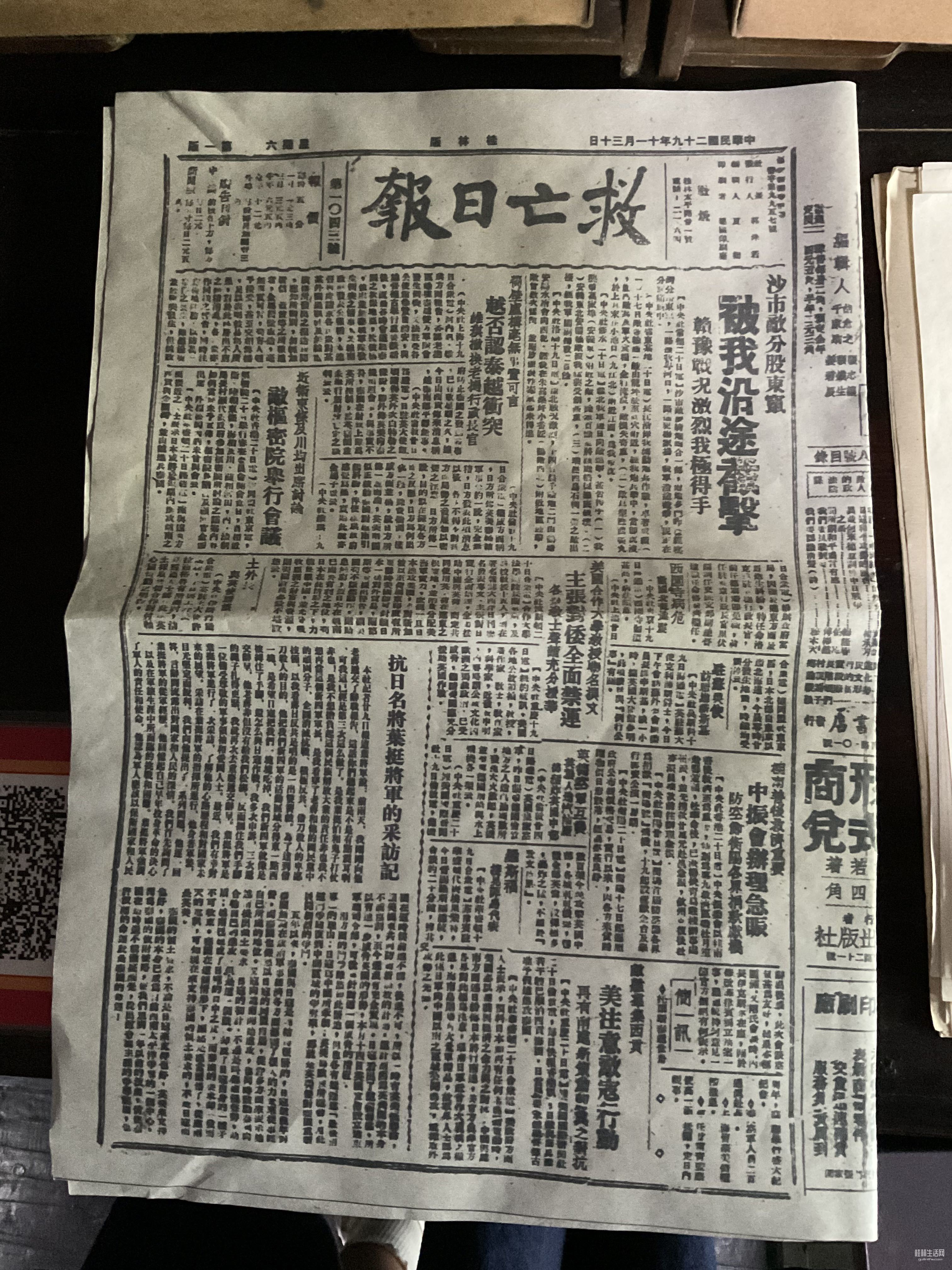

这是田汉在“救报”于桂林纪念创刊2周年提出的三点意见之一。廖沫沙入社之前,《救亡日报》一、二、三版文章几乎只适合知识分子观看,即使《文化岗位》固定于第四版,新闻通常地位不勘重视,出现没有固定版位情况。廖沫沙于是借改版确定一版为要闻;二版为国际和地方新闻;三版为国内外通讯、特稿、参考资料;四版为副刊。

图 2 行生癀公司复古海报

句摘 3

“一定要改变在上海、广州出版时那种既不象杂志又不象报纸的形式。”

田汉《救亡日报两岁贺喜》三点意见提出之前,夏衍《白头记者话当年》已提出类似意见。廖沫沙接替周立波编写国内国际新闻后,严谨遵循田汉、夏衍同志意见,充分运用多年积累经验总结精心选稿、分类综合、制作标题、设计版面整套编辑方法,使报纸达到篇幅小却不漏重大新闻,《新华日报》、桂林“八办”和塔斯社的消息均能在版面突出,摒弃空泛论文式,强化新闻报道的实际感。

图 3 《救亡日报》报纸

句摘 4

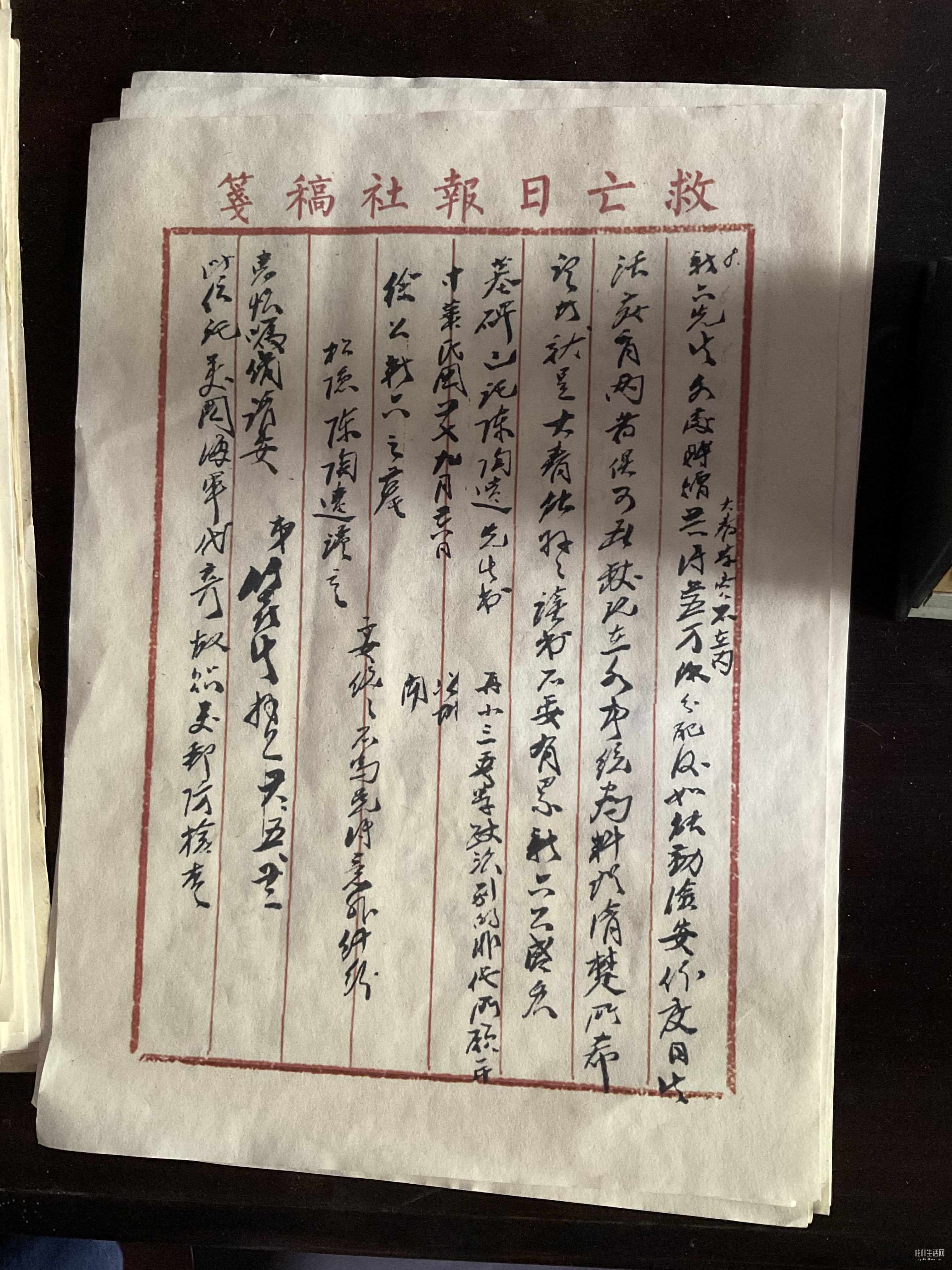

“沫沙同志……还挤出休息时间为复刊写杂文、散文,写短评、时评。”

廖沫沙在业余时间为副刊撰写文章,工作时间还主持过资料室工作,条理井然整理图书时额外发现新闻报道可以配合资料室材料,于是其连夜编发报道相关资料,促进读者了解事件来龙去脉,同时获得更深的事件了解。

图 4 救亡日报稿笺

句摘 5

“第一次进“救报”后,又系统地读了《孙子》《吴子》和克劳塞维茨的《战争论》、鲁登道夫的《全民战争论》等专著。”

廖沫沙离开《救亡日报》又回到《救亡日报》插曲是这样的:黄琪翔作为将军受命组建第十一军团,司令部最初设址桂林。黄琪翔经常看到易庸的军事论文,易庸为廖沫沙进社之前的笔名,误认为其为一名资深军事理论家,便通过周范文和朱洁夫关系,与桂林“八办”李克农同志商洽,从《救亡日报》社挖走了廖沫沙。由此观之,廖沫沙的分析和辩论实乃鞭辟入里、令人折服。

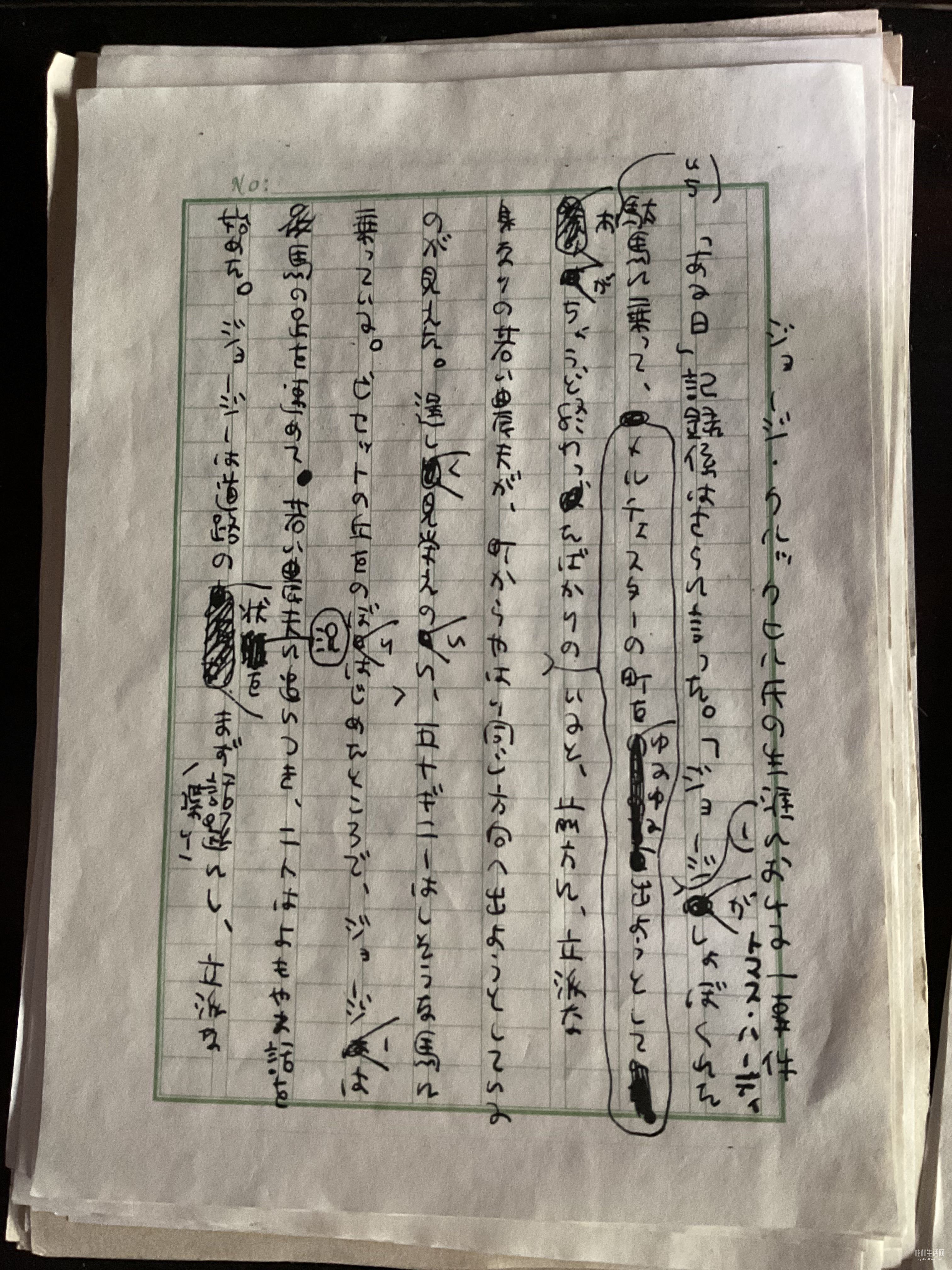

图 5 救亡日报方格草稿

句摘 6

“这样沫沙同志就在1939年11月投笔从戎,年底辗转达樊城。”

李克农出于国民党和共产党团结抗日、统一战线的考虑,便同意廖沫沙前往黄琪翔旗下。襄樊前线实战生活丰富廖沫沙军事知识,出于对战争产生的感性认识,廖沫沙后期军事论文越发见微知著,《救亡日报》、《新华日报》、《华商报》其文章发表远瞩枫先,代表作品为《论山西战局》、《中原锁匙襄樊》。

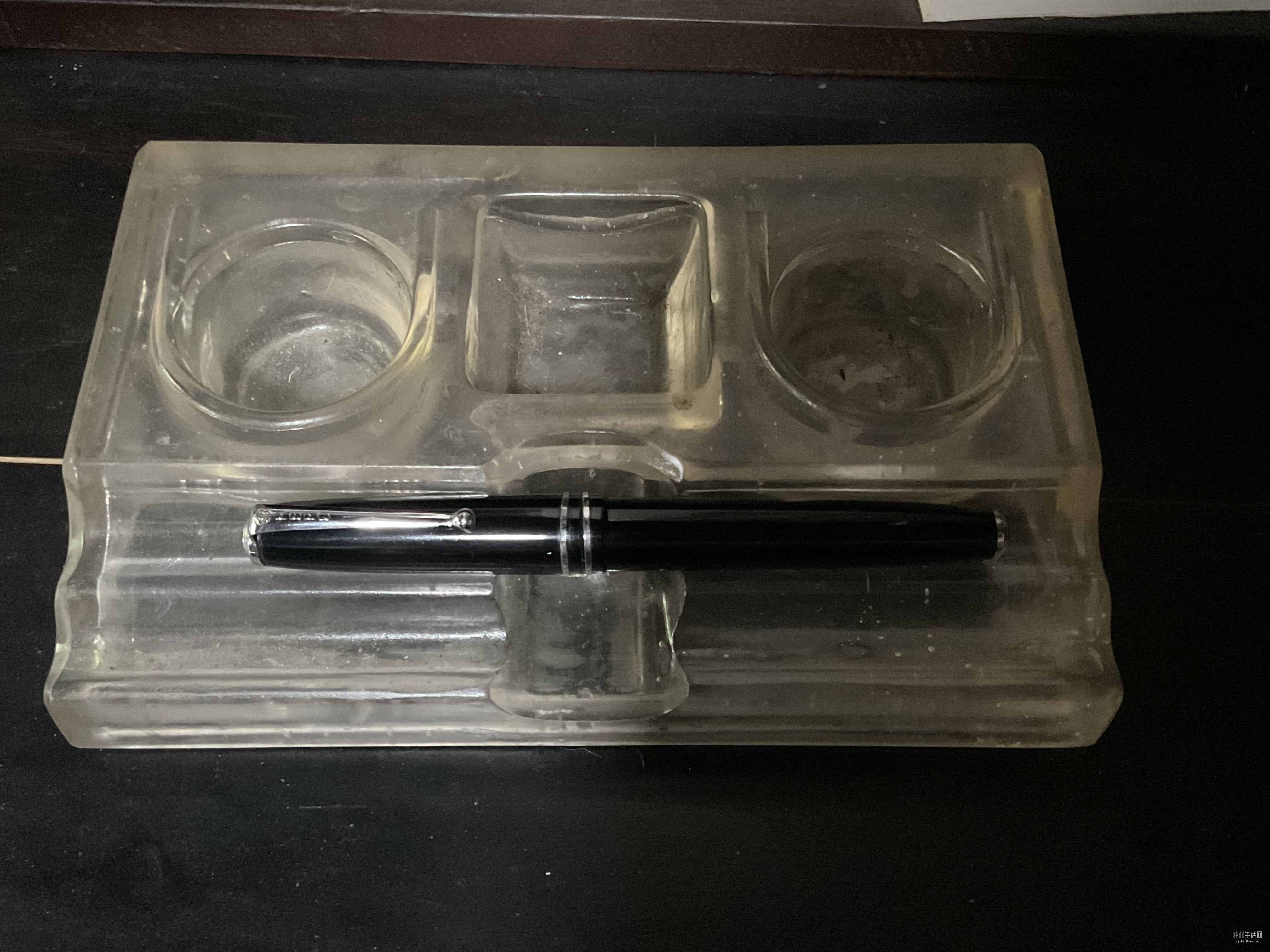

图 6 二楼编辑室钢笔

句摘 7

“就在1940年仲秋,夏衍同志致电黄琪翔,力促沫沙同志返桂。”

1940年9月,一位身材不高却十分颀长、面容略显黝黑、鼻梁隆准,架着黑框眼镜一副,着浅灰色长袍、文质彬彬且风度潇洒,眉宇洋溢着强韧气息的一名战士,便是廖沫沙自国民党第十一军团归来的样貌。

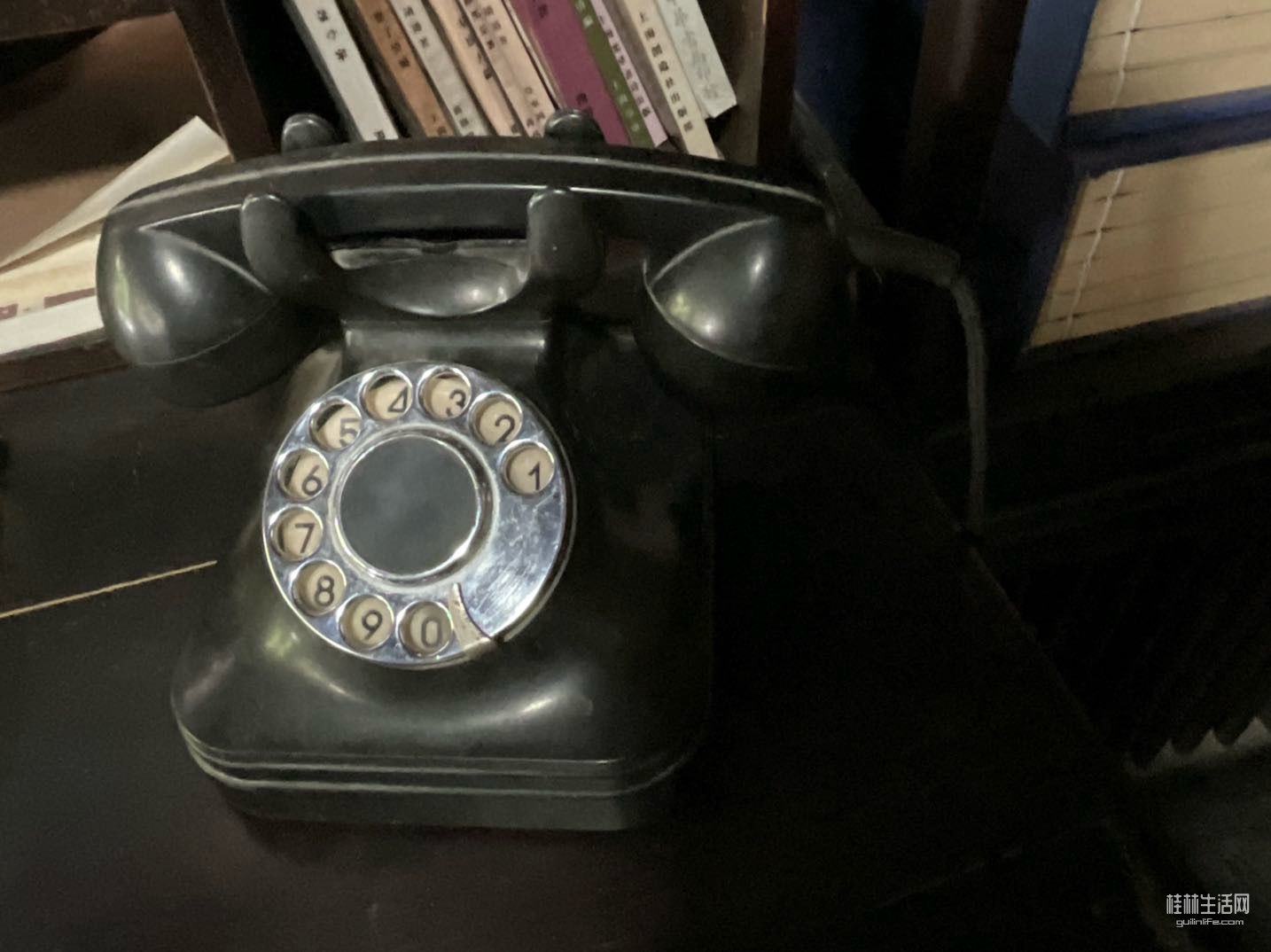

图 7 二楼编辑室连线电话

句摘 8

“夏衍走后,沫沙同志自观音山编辑部迁往太平路……”

皖南事变发生后,桂林国际检查所要求《救亡日报》刊登中央社捏造的反共报道,夏衍坚决拒登引起了顽固分子和反攻暴徒扼杀《救亡日报》的敌意。党中央于是进行有计划的撤退部署,决定由廖沫沙、林林和张尔华等留下同志善后出报处理。廖沫沙处变若恒,一如继往地严谨,坚持到1941 年2月28日才被迫停刊。

图 8 《救亡日报》社旧址所在今日太平路

句摘 9

“就在停刊的第二天下午,我们一行五人……乘湘桂路火车撤离了“救报”……”

《救亡日报》停刊一事被读者们愤懑地奔走相告,太平路编辑电话响铃不断,有人痛加斥责反动派罪行;有人万分惋惜《救亡日报》被迫停刊;好心读者为留在报社同志安全担忧。停刊第二天下午,廖沫沙、林林,张尔华和邹任洪,以及吴颂平,无奈撤离战斗了两年的桂林。

图 9 《救亡日报》社旧址石碑

参考资料

本文文献资料来源于吴颂平《记廖沫沙同志在《救亡日报》》。