当我们唱着“国歌”,

起来

不愿做奴隶的人们

把我们的血肉

筑成我们新的长城

中华民族到了

最危险的时候

我们万众一心......

当我们听到这震荡的旋律,我们的心,仿佛是连在一起的。

近日在央视播放,《阵地》电视剧,第二集演绎到李克农,丰子恺,张曙等耳熟能详的名字齐聚桂林的茶楼,聚餐,一个国民革命军的小头头也来茶楼来吃饭,因为没有座位,而争吵之时,一个文艺青年,主动邀请小头头等人一起就坐,茶饭之间共聊国情,聊到小日本侵我中华之时,愤怒像一团待燃的火焰,在搭配《义勇军进行曲》的歌词对白之时,使得的大家热血,瞬间沸腾。

对于当时历史环境,读书人少,识字人少的情况下,表演艺术,才是最直接的表达情感的方式,也是传达思想的形式。

当北方战事吃紧,而南方广州长沙也受到了强压之时,桂林做为西南的大后方,相当于中国后勤大后方,桂林也应时代的洪流,各界人士纷纷齐聚桂林,桂林也由原来的五万余人口的城市,慢慢变成了聚集50万人口的大城市,当时繁华可以用空前来形容。

而随之而来,桂林也变成了一个工业繁荣的城市,布,酒精等,战争的必需品,也相应在桂林的工业中,生产出来。

但是抗战战争,更需要思想的团结,人心的团结,而艺术却是这个团结力量的火石,需要去点燃,应时代而生的,由欧阳予倩等文化艺术界人士,倡议并组织,成立西南剧场,用艺术表演形式,最直面的宣传。

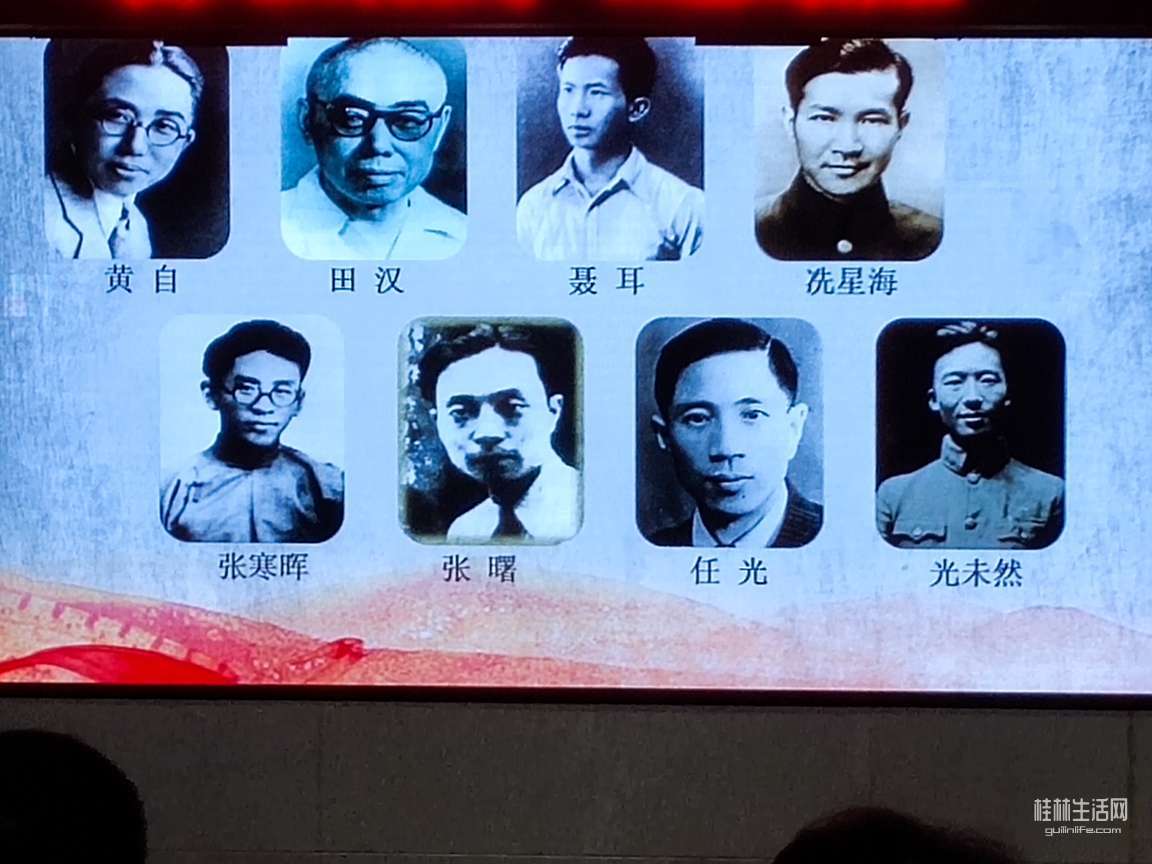

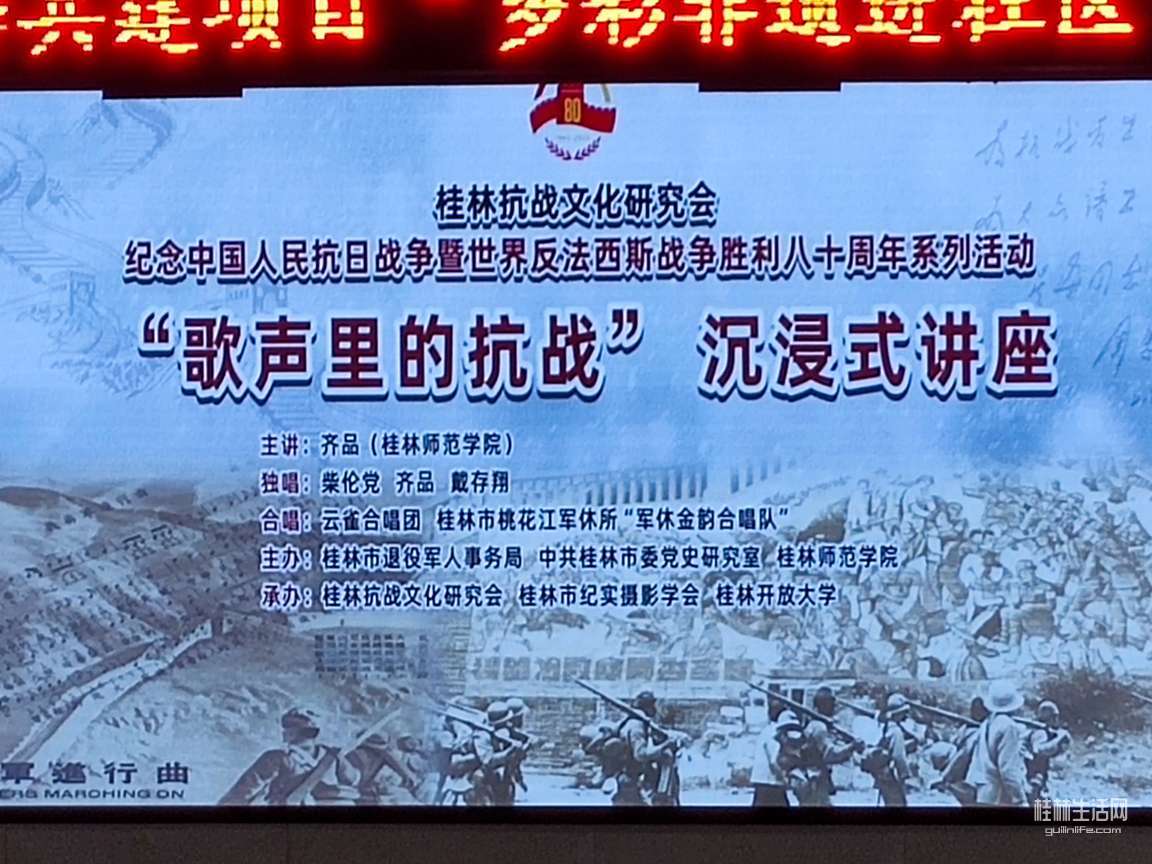

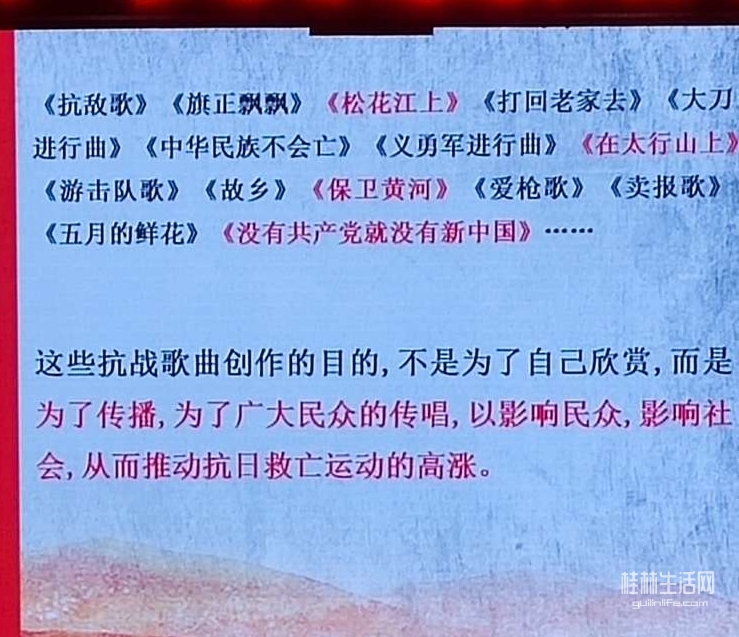

但是在艺术传播的道路上,主讲老师桂林师范学院齐品老师,她给我们描述了,在艺术的传播之中,传播速度最快,也最容易让人接受,并且能传承下去的,接续下去,当属于抗战歌曲。

特别是《游击队歌》《大刀进行曲》《抗敌歌》《松花江上》《卖报歌》《没有共产党就没有新中国》等等抗战歌曲,让大家朗朗上口,随处可唱。

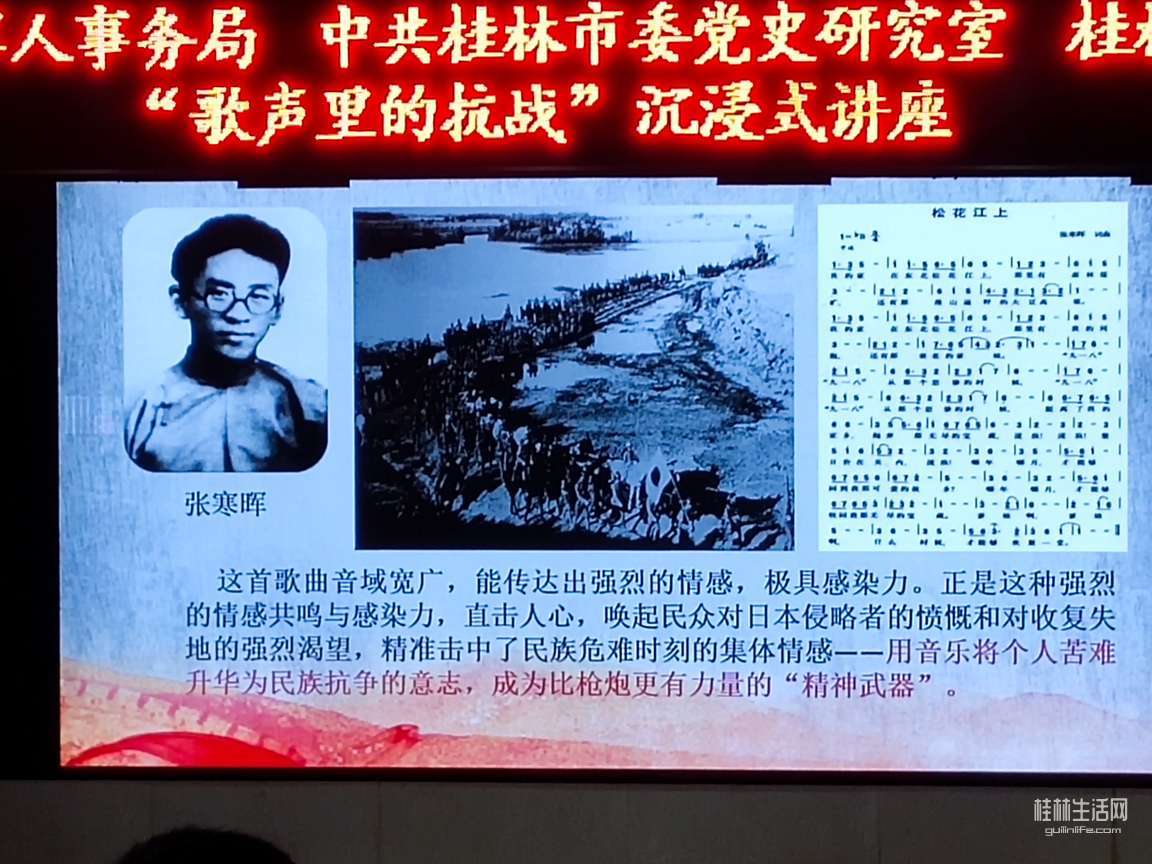

当一曲松花江上,由桂林师范学院柴伦党老师,演唱出来,听得真的回味无穷,歌曲有思乡之情,有悲痛之感,也有震奋之心,也正如松花江水,冰雪之中的相融,祖国之荣辱与共,让我们更多的是家乡的思念。

而回顾历史的过往,总有一些关键的节点,关键的人物,关键的歌词,让我们记住。

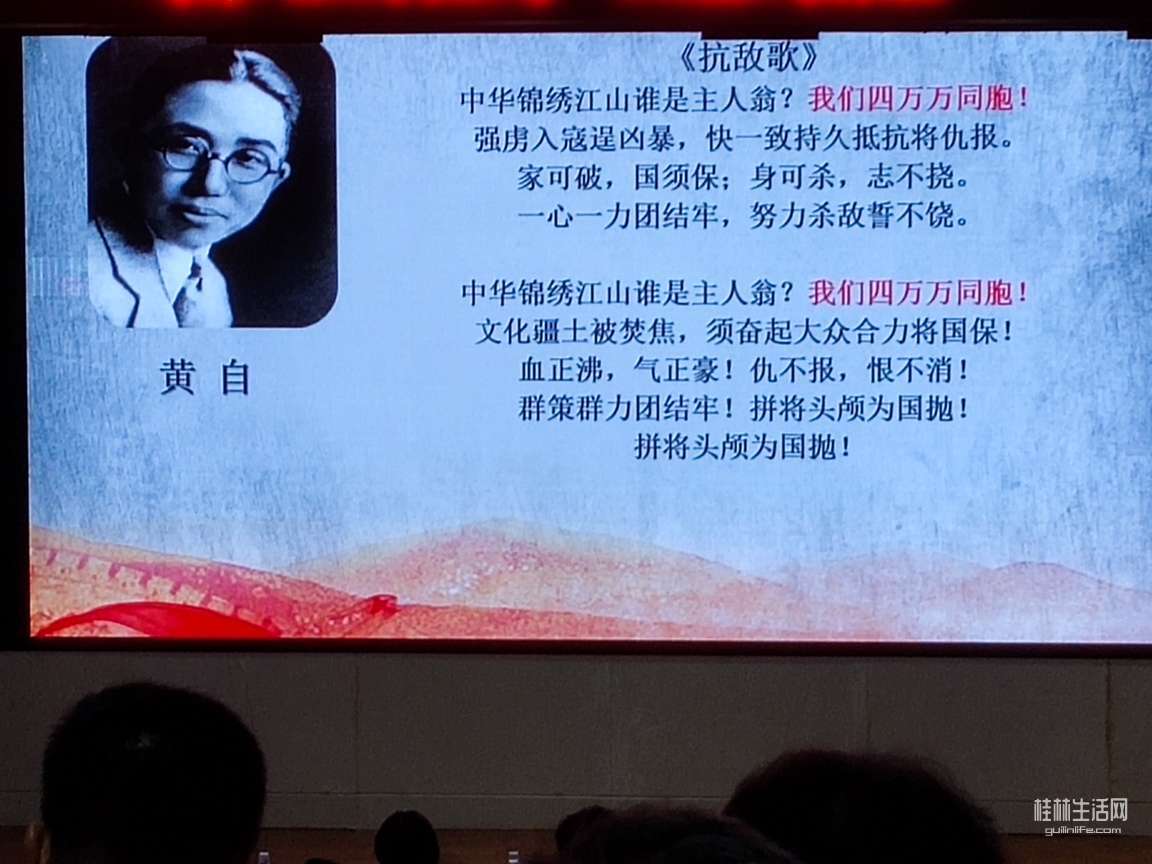

如这首《抗敌歌》,也叫《抗日歌》

歌曲就采用了一种问答的形式,来谱曲,来唤醒祖国四万万同胞:

中华锦绣江山谁是主人翁?我们四万万同胞!

强虏入寇逞凶暴,快一致持久抵抗将仇报。

家可破,国须保:身可杀,志不挠。

一心一力团结牢,努力杀敌誓不饶。

中华锦绣江山谁是主人翁?我们四万万同胞!

文化疆土被焚焦,须奋起大众合力将国保!

血正沸,气正豪!仇不报,恨不消!

群策群力团结牢!拼将头颅为国抛!

拼将头颅为国抛!

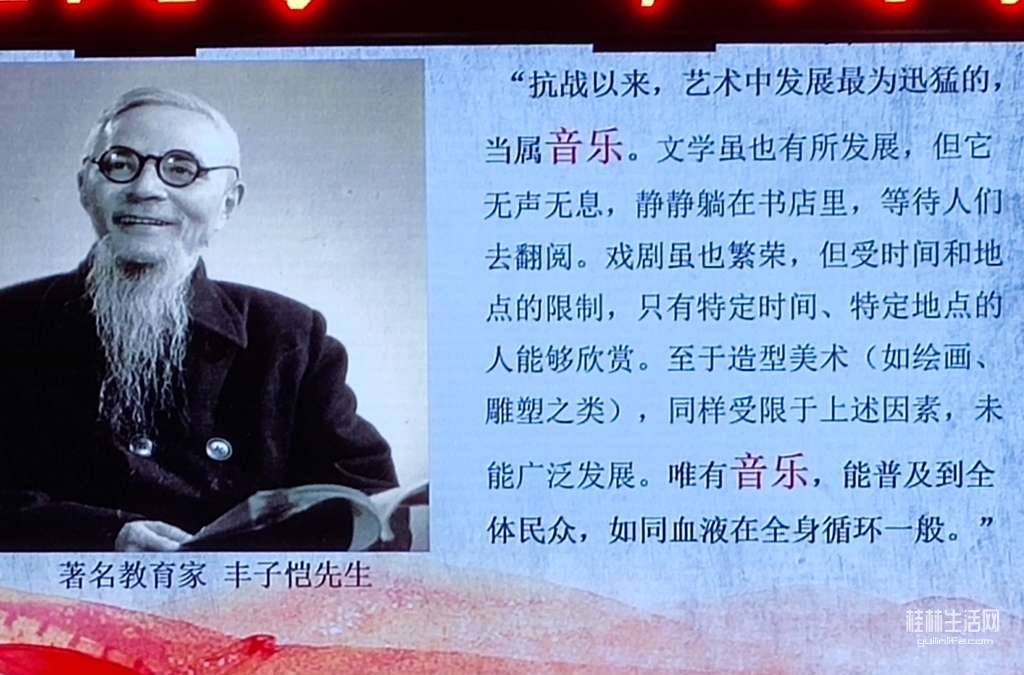

“抗战以来,艺术中发展最为迅猛的,

当属音乐。文学虽也有所发展,但它

无声无息,静静躺在书店里,等待人们

去翻阅。戏剧虽也繁荣,但受时间和地

点的限制,只有特定时间、特定地点的

人能够欣赏。至于造型美术(如绘画、

雕塑之类),同样受限于上述因素,未

能广泛发展。唯有音乐,能普及到全

体民众,如同血液在全身循环一般。”

抗战歌曲,就是我们灵魂的声音,当时九一八事变之后,中国面临着巨大的挑战,而大家的心声,就是把日本鬼子《打回老家去》

而且相信《中华民族不会亡》

四万万的中国人,不畏困难坚持团结一心,让中国的星星之火可以燎原,让音乐的种子,播下胜利的希望。

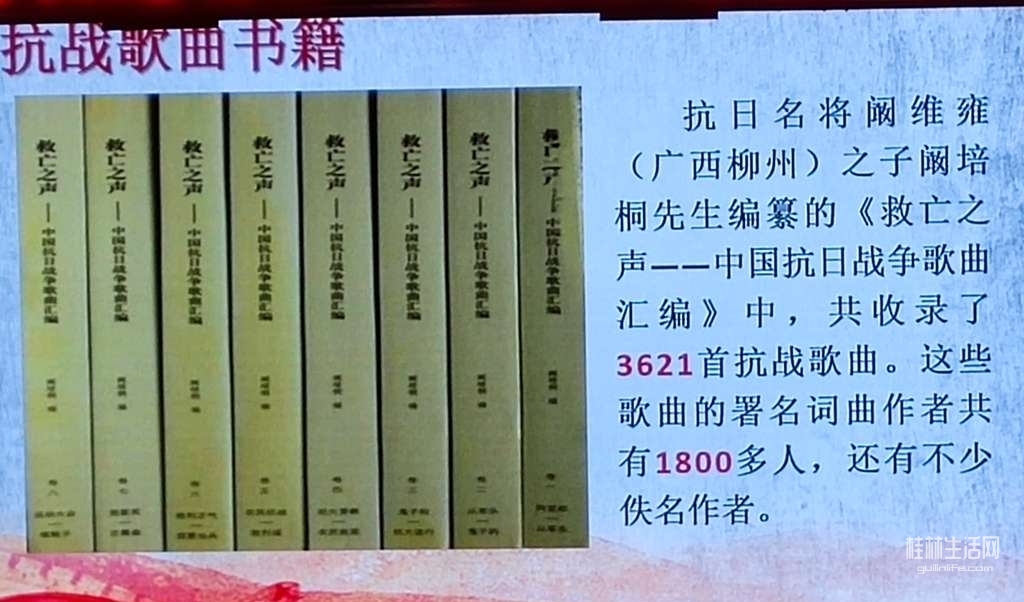

而在桂林的七星公园外,灵剑路就有著名音乐家张曙之墓,父女因为战争,而长眠于桂林,但是它代表作包括《保卫国土》《丈夫去当兵》《日落西山》《洪波曲》等歌曲却在当时广为传唱,其作品有200多首,为抗日活动,提供源源不断的精神食粮。

抗战歌曲的讲座,一曲又一曲的会场,里面响起,当天正值九一八警钟长鸣之时,不忘历史,永记团结就是力量,团结一切可以团结的力量,保卫家乡,把侵略者赶出去。