|

柳宗元“八愚”胜景与全州钴鉧潭小丘地理特征吻合

柳宗元《愚溪诗序》中构建的八愚景观体系(愚丘、愚泉、愚沟、愚池、愚堂、愚亭、愚岛、愚溪),在全州大西江镇青瑶峒的钴鉧潭小丘(渡船头)周边,呈现出惊人的地理对应性。

全州钴鉧潭和小丘

(从峡口古渡往渡船头方向行游)  全州钴鉧潭周边地理特征

柳宗元在游记中详细描述了他行游至“愚溪”旁的钴鉧潭时,买下田地和小丘,并在“愚溪”东南筑室的经历。柳宗元说这条“愚溪”原名叫冉溪(冉水),他“爱是溪”,将它改名为“愚溪”。这些记载在全州青瑶峒的钴鉧潭周边找到了对应的地理特征。  柳爷潭

大西江青瑶峒的钴鉧潭周围树木环绕,从柳爷潭之下延伸出一条水沟流向渡船头小丘,水流从高处垂悬而下,落入潭中时激起水泡,形成当地称为“蚂拐吐泡”的独特景观。  蚂拐吐泡

这一景象与《钴鉧潭记》中钴鉧潭“有树环焉,有泉悬焉”的记载完全吻合。悬泉坠潭产生的声响与水泡现象,生动再现了柳宗元“行其泉,于高者而坠之潭,有声潀然”的听觉描写。尽管在农业学大寨时期因水沟改道,该景观曾一度消失,但其原始形态与文献记载的高度一致性,为柳宗元的游历提供了地理佐证。  钴鉧潭西的渡船头小丘

钴鉧潭西二十五步的渡船头小丘,其奇石地貌与柳宗元《钴鉧潭西小丘记》的文学描写“钴鉧潭。西二十五步,……有丘焉。”“其石之突怒偃蹇,负土而出,争为奇状者,殆不可数。其嵚然相累而下者,若牛马之饮于溪;其冲然角列而上者,若熊罴之登于山。”二者形成生动互文。小丘上突怒偃蹇的岩石群,或如牛马俯身饮溪,或似熊罴登山角列,殆不可数的奇石形态与文本描述高度契合。这种兼具俯卧石群与直立石阵的动态地貌,不仅印证了争为奇状的文学夸张,更构成了一幅自然与人文交织的立体画卷。柳宗元笔下“崇其台,延其槛”的改造痕迹,在中秋观月时仍能感受到“天之高,气之迥”的视野效果,使千年前的文人雅趣“乐居夷而忘故土”的感慨,在潭畔小丘得到时空还原。  愚溪水道

愚溪水道的功能印证‌。柳宗元在《愚溪诗序》描述愚溪“其流甚下,不可以溉灌。又峻急多坻石,大舟不可入”的特性,在当地的柳船渡、渡船头、峡口古渡等现存水道中清晰可见。这里水道很低,不能用来灌溉。又险峻湍急,有很多浅滩和石头,还有可行小舟的柳船渡和峡口古渡,印证大舟不可入的历史记载。这与柳宗元在《愚溪诗序》描述的愚溪特征也相吻合。  愚沟

‌ 柳宗元在《愚溪诗序》中构建的八愚景观体系,在钴鉧潭小丘(渡船头)周边现存的遗迹中可见端倪。他买下小丘后,心里非常高兴,“予……爱是溪……得其尤绝者家焉”(《愚溪诗序》)。他觉得这里风景绝佳,有冉溪流经这里,他非常喜欢这个地方,于是就在钴鉧潭小丘这个地方溪居下来。后来,他将流经此地的冉溪更名愚溪,并精心构筑了愚丘、愚泉、愚沟、愚池、愚堂、愚亭、愚岛等八处胜景。  钴鉧潭小丘(渡船头)胜景

对于胜景的具体构筑过程,他在《愚溪诗序》中这样描述“愚溪之上买小丘,为愚丘。自愚丘东北行六十步,得泉焉,又买居之,为愚泉。愚泉凡六穴,皆出山下平地,盖上出也。合流屈曲而南,为愚沟。遂负土累石,塞其溢,为愚池。愚池之东,为愚堂。其南为愚亭。池之中为愚岛。”这个地方“嘉木异石错置,皆山水之奇者”,是罕见的胜景。“于是作《八愚诗》,纪于溪石上。”  愚沟和愚泉

柳文记载“愚泉凡六穴”特征。据当地的老船工蒋尚继老人说:“在修天湖水库截流水源之前,河流水量大,这口井底有六个往上翻水冒着白沙的井眼。”似有“愚泉六穴”特征。 如今,当地的柳洲庙水沟、古井等遗迹仍保留着愚沟屈曲流向的痕迹,水沟与小泉(井水)合流后坠入潭中,形成“蚂拐吐泡”的景观,与柳宗元“有声潀然”的记载相呼应。  柳洲村

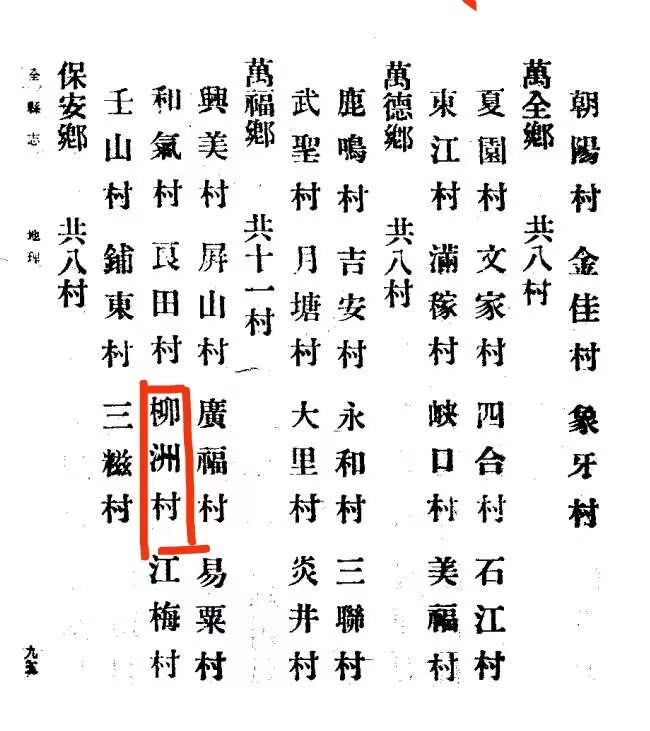

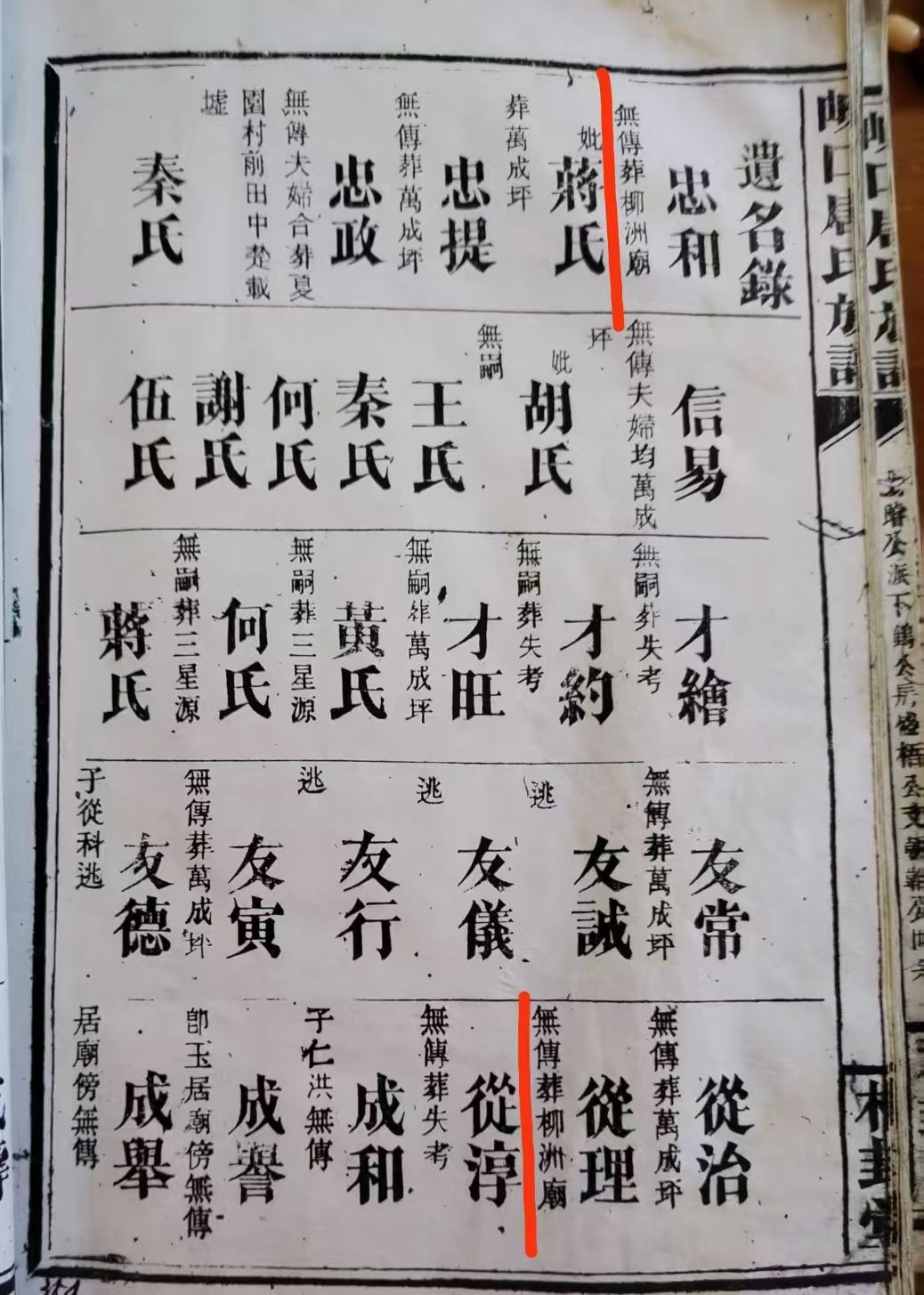

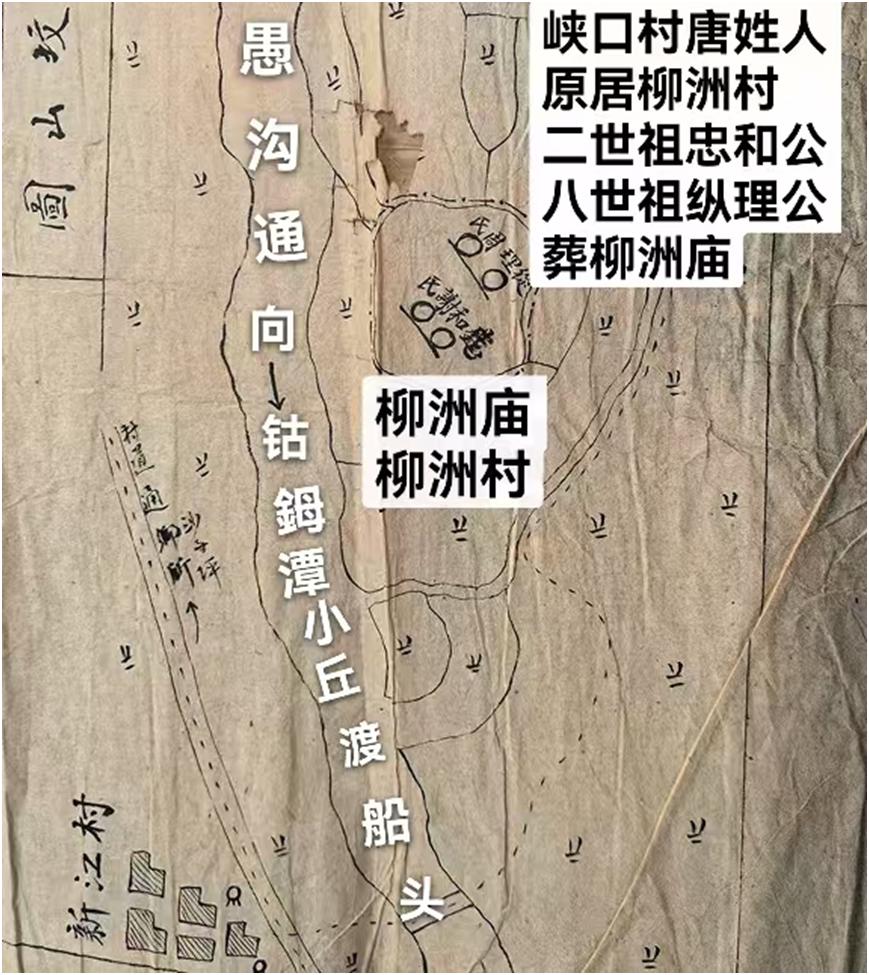

当地仍有柳洲庙、柳洲村、柳船渡、柳爷潭四个冠以“柳”姓的古老地名,相传是为纪念柳宗元而名的地名链,以及《大福庙重修记》中唐姓先祖立庙祭祀的史实,“大福庙前身可溯至柳洲庙。唐姓先祖初居柳洲村时,相传因敬慕柳宗元(字子厚)曾游寓于斯,遂立庙祭祀,村因庙名。后迁居峡口,将柳洲庙迁建于此,易名峡口庙。此庙坐落青瑶峒十三水脉交汇之处,占风水之胜,显神灵之验。每逢旱魃为虐,祷雨辄应;信众祈福,无不如愿。由是香火鼎盛,经知州首肯,更名大福庙,取‘福泽广被’之意。”  大福庙

当地处钴鉧潭口的峡口村唐姓人,原居柳洲村,村因柳洲庙而名,其祖先就葬于柳洲庙。后迁居峡口时,同时将柳洲庙迁建,易名峡口庙。再后因庙“福泽广被”,而改名大福庙。以上史实与柳洲庙-柳洲村-柳船渡-柳爷潭构成的地名链,共同构成了从祭祀空间到聚落命名的完整证据体系。  柳洲庙

尽管《八愚诗》已不可复识,但纪诗的钴鉧潭小丘(渡船头)溪石及愚泉、愚沟等遗迹,仍为这一跨越千年的地理文化密码提供了实物佐证。愚池、愚堂、愚亭、愚岛虽无实体留存,但渡船头小丘东南方位与《与杨诲之书》方筑愚溪东南为室吻合,也当在此区域。  柳洲庙和柳洲村

柳宗元在《愚溪诗序》中描述他“爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉”,这一记载与大西江青瑶峒境内湘桂古道上(民间称广西大路)的地理特征形成了精确对应。  柳洲村、柳洲庙、愚沟、愚丘、钴鉧潭

古道旁的柳洲村(柳洲庙遗址)与渡船头小丘保持着“入二三里”的距离关系,精确对应《与杨诲之书》中“方筑愚溪东南为室”的记载。 现存“蚂拐吐泡景观”的方位,则与《愚溪诗序》中愚沟-愚池的水系连接方式完全一致。 这种跨越千年的文献-遗迹-地名三维互证体系,使渡船头小丘成为连接文学想象与地理实景的文化密钥,柳宗元笔下"乐居夷而忘故土"的文人意境在此似乎获得实体支撑。 仅为学术观点,欢迎百家争鸣! (作者:蒋咸喜 唐国辉 撰文并摄影)

|