金秋十月,秋风送爽,恰逢国庆中秋双节将至。八月十四的风里,已浸着中秋的清冽,恰好是大桥村“姐妹节”的正日子。我踏着晨光往村里去去,65路公交的落站外,那条曾挑着谷担送公粮的田间小路,如今已拓宽成了四车并行的康庄大道,却仍指着记忆里的方向,只是两旁的树更葱茏了,二十分钟的徒步步程,竟像是一步跨回了几十年前——那个战天斗地、早出晚归的年代,泥土的气息与社员们的吆喝声,仿佛还在风里打转。

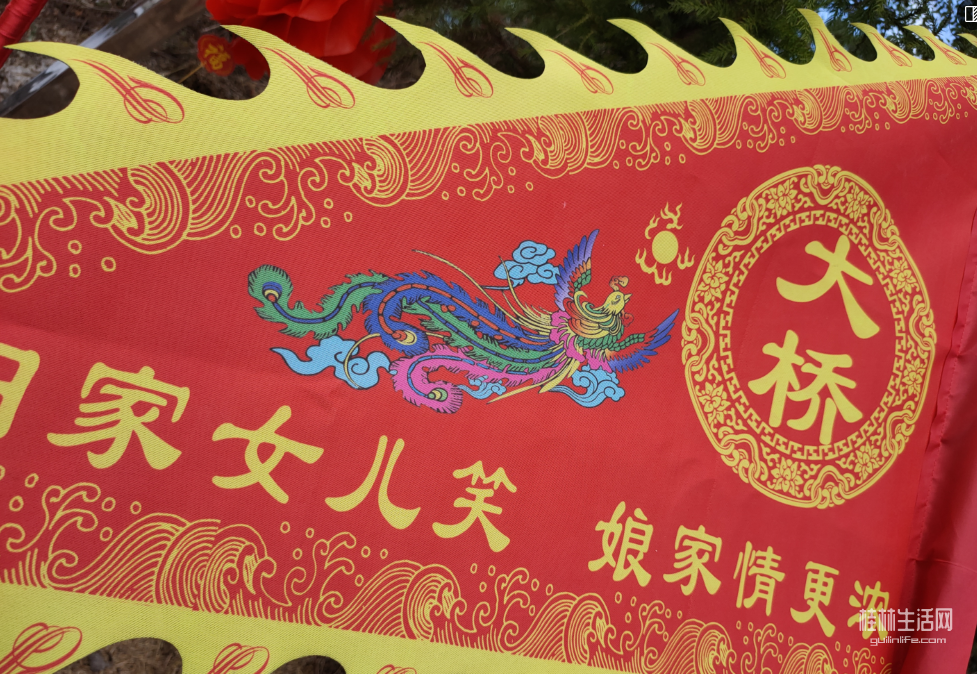

村里早已是锣鼓喧天的热闹。

嫁出去的女儿们都回来了,姑娘嫂嫂们穿着统一的红T恤,脸上漾着笑,手脚不停地忙着端果、摆盘、切松糕,红扑扑的脸颊映着炊烟,比身上的衣裳还艳 还靓

还靓

这“姐妹节”原是村里的老规矩,女儿们回门看老妈、看老盖,姐妹们围坐叙家常,扯板路,把“孝”与“亲”揉进了烟火气里。

妇女代表站在晒谷场上发言时,声音亮得像清脆的铜铃:“…要做新时代的女性,把敬老爱幼、和睦奉献的老规矩传下去!…”

话音落时,掌声混着鞭炮声炸开。

我忽然想起当年的老支书——那是七十年代初,若是他还在,怕也要捋着胡子笑,说这光景,恩骨骨的比当年强多喽。

宴席开在原来的晒谷场上,菜香漫了整个村子小巷。

当那盘切得匀匀的血肠端上来时,我的眼睛忽然热了。纵然我早已是素食主义者,但这盘带着故园烟火的血肠,却依旧像当年那样,深深吸引着我。还是当年的模样:熏得微褐的肠衣裹着猪血、葱花与糯米饭,蒸得软糯,那熟悉的香气漫过来,一下子勾连起岁月里的旧时光。这是大桥村最地道,最接地气的菜,也是我这辈子忘不了的味道。

那年我插队来村,从城里带了两筒“工农牌”面条给老支书,那在当时来讲,可是稀罕物,奢侈品。他攥着面条笑歪了嘴,留我在家吃晌午,转身就从灶房端出这道“拿手菜”。那时村里穷,养猪要先送公社,送一头猪杀一头猪,绝对是天大的事,猪血没司马人稀罕,老支书却琢磨着用猪大肠灌了,熏成血肠,成了家家户户红白喜事,过年过节都少不了的恩菜。

记得那天我们就着血肠嚼花生米,喝着自酿的水古冲,半醉半醒的他:“…日子再难,也得把日子过出滋味来!…”,如今想来,哪凯是吃血肠啰,是在凯吃老支书的巧思,是在凯吃苦日子里的暖。

同桌的乡亲们笑着劝酒,问我城里的生活,也说村里的新变化。我望着盘中的血肠,鼻尖萦绕着熟悉的香,忽然觉得这味道没变——还是当年的醇,还是当年的暖。晒谷场的红T恤们还在忙,笑声乘着风飘得很远,老桂花树叶在沙沙响,像是在应和着什么。这“姐妹节”哪里是节日,是把故园的根,扎得更深了些,把人心系得更紧了些。

夕阳西下时,我踩着余晖往回走。风里的血肠香还没散,远处的锣鼓声也还在响。我知道,这味道,这热闹,这刻在大桥村人骨子里的“情”与“义”,会像这“姐妹节”一样,一年年传下去,像老桂花树上的年轮,一圈圈长,越来越厚,越来越暖。