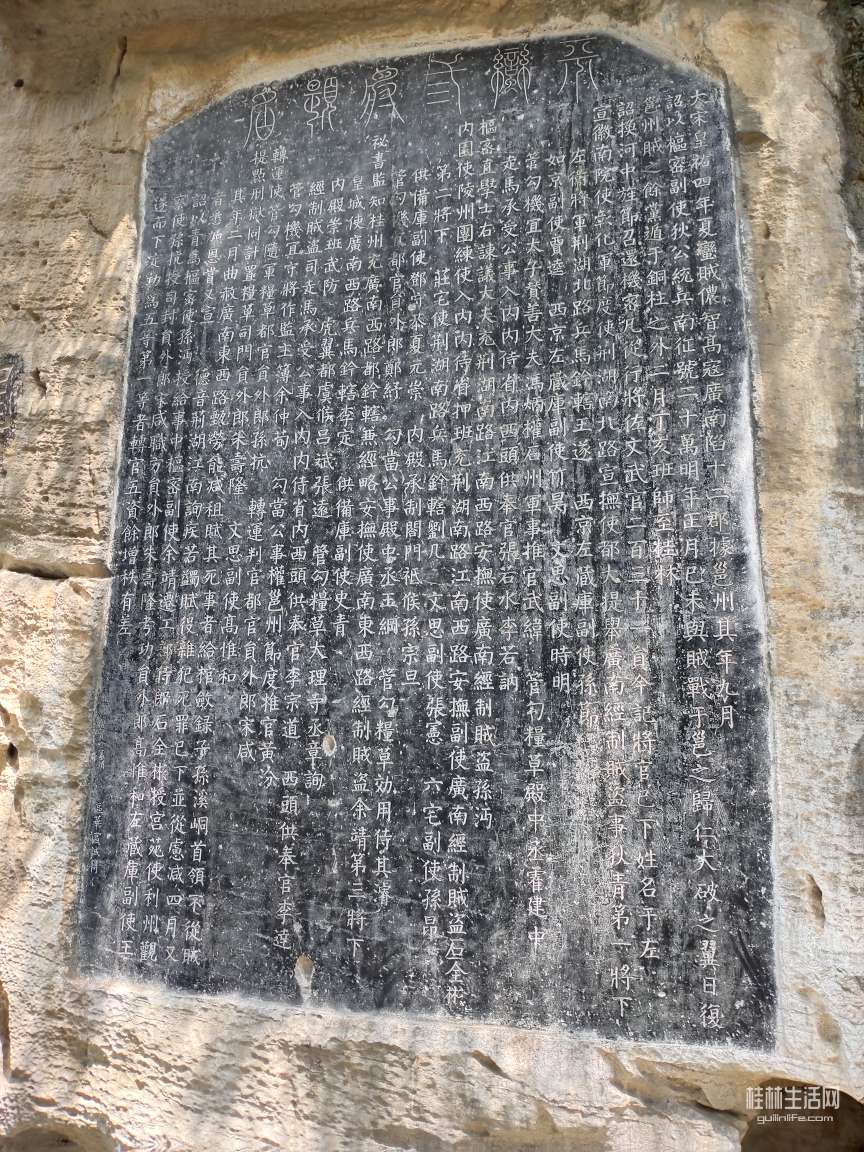

闲暇之余,步入桂林七星公园,走走非常有历史痕迹的龙隐岩,在龙隐岩石壁上一幅超大的石刻,映入眼帘。

《狄青撰平蛮三将题名》,这是一幅大宋皇祐四年夏的石刻,记录了一段历史。

狄青,宋朝著名的武将,它是由一名从最小的兵,奋斗到最高军事长官的。

狄青(1008年—1057年),字汉臣,汾州西河人(今山西汾阳或文水)。他出身贫寒,16岁时因代兄受过而被刺配充军,脸上留有刺字,人称"面涅将军",因平叛功升枢密使(最高军事长官),成北宋唯一以士卒出身执掌枢密院者。

狄青,他的一生经历,非常的丰富,历经多次战争,从最初的宋夏战争。宝元元年(1038年),他被任命为延州指挥使,在宋夏战争中骁勇善战,每战披头散发,戴铜面具冲锋陷阵,英勇杀敌,参与宋夏战争25场,其中身中8箭,而不退缩,使得西夏军望风而逃,在大破西夏(1038-1042)期间

焚敌粮数万石,俘敌5700人。在范仲淹赏识他的才能,在《左氏春秋》多有记载其英勇之举。

在皇祐四年(1052年),壮族首领侬智高反宋,连克邕州等九州,围困广州。宋军屡败,狄青主动请缨,被任为宣徽南院使、荆湖南北路宣抚使,全权指挥平叛。他于皇祐五年(1053年)佯装休整十日,麻痹敌军;正月十五夜冒雨突袭昆仑关(南宁险隘),以步兵正面牵制,骑兵两翼包抄,打败侬智高主力,斩首数千级。侬智高焚邕州城逃亡大理(后被杀),狄青拒报假功:“宁言智高遁,不敢贪功欺朝廷!”。

一昼夜破关,打败侬军,收复邕州(今南宁),战后升任枢密使,成为北宋最高军事长官。

狄青最终因宋朝重文轻武的政治环境而备受猜忌,却遭一批文官:欧阳修、文彦博等以“武人掌权致天灾”为由弹劾,嘉祐元年(1056年),他因避水搬家至相国寺而被诬蔑,被罢枢密使,出知陈州。次年(1057年)抑郁而终,享年49岁。死后追赠中书令,谥号"武襄"。余靖撰此碑时盛赞狄青,后更为其撰写墓志铭,称其“才德兼备”,与早年弹劾立场截然相反,反映武将功勋与文官压制间的矛盾。

而在龙隐岩的《狄青撰平蛮三将题名》

石刻,反映了狄青平定侬智高反宋的重大历史事件。现代研究视侬智高起义为壮族反抗交趾侵逼及宋廷边疆治理失当的产物,碑文成为中央与少数民族关系的矛盾见证碑文定调侬智高为“叛蛮”,强调狄青“替天行道”的正义性。

而在桂林铁封山还有一幅《大宋平蛮碑》,更是记载了,狄青的传奇故事。

大宋皇祐四年夏,蛮贼侬智高寇广南,陷十二郡,据邕州。其年九月,诏以枢密副使狄公统兵南征,号二十万。明年正月己未,与贼战于邕之归仁,大破之。翌日复邕州,贼之余党遁于铜柱之外。二月丁亥,班师至桂林,诏换河中旌节,召还枢密。凡从行将佐文武官二百三十一员,今记将官已下姓名于左。

第一将:狄青部

宣徽南院使、彰化军节度使、荆湖南北路宣抚使、都大提举广南经制贼盗事狄青。

左卫将军、荆湖北路兵马钤辖王遂;

西京左藏库副使孙节(战没于阵,赠忠武军节度观察留后);

如京副使贾逵;

西京左藏库副使竹暎